花样滑冰男子单人滑自由滑比赛上

日本选手羽生结弦开场第一跳

就挑战了花样滑冰历史上

从未有人做到过的超难动作4A

但非常可惜在这次比赛中

羽生结弦虽然周数基本跳足

但落冰时没有控制好重心

在落地时摔倒

随后羽生结弦挑战4A跳上了热搜

不少看到热搜的小伙伴会问

究竟4A跳是什么,难在哪里

而花滑选手在冰面上

开启旋转模式的时候

怎么做到不头晕的

4A跳是什么?

4A跳是花滑跳跃动作中最难的一种,由挪威选手阿克塞尔·保罗森1882年在比赛中首次成功完成,因此也被叫为阿克塞尔跳。

4A看似比3A要多跳一周,但实际要转四周半,而这一周半使得4A的最高点提高了整整17厘米,落冰点也要远了1.1米的距离。为了准备好这些必要条件,运动员在腾空前必须要将速度提高10%。

它的要求极为苛刻,要完成这个动作,需要对抗重力和生存本能,在不到1秒的时间内,空中完成1620度旋转。这几乎等同于一百米跑进9.50秒——目前男子百米世界纪录是博尔特的9.58秒。

4A跳跃完成后,在落地时会给花滑选手的脚踝、膝盖带来巨大的压力。根据测算,花滑选手落地后的冲击力大约是选手本人体重的5-8倍,4A则可能直接达到8倍峰值。羽生结弦的体重约57千克,要完成一次4A跳跃,他的腿部要承受约456千克的冲击,堪比一场车祸。

为什么花滑选手不头晕?

在重大花滑比赛中

要取得好的名次

高品质的旋转和跳跃动作很重要

在时长4分半的比赛中

花滑运动员们平均要转近百圈

他们克服头晕的秘籍是什么呢

快跟着科博士来瞧瞧吧

前庭系统反应是关键

花滑选手要优雅、连贯地完成滑行、起跳、旋转和落地等一系列动作,背后涉及复杂的生物力学、平衡控制和多个感觉运动系统的协调。

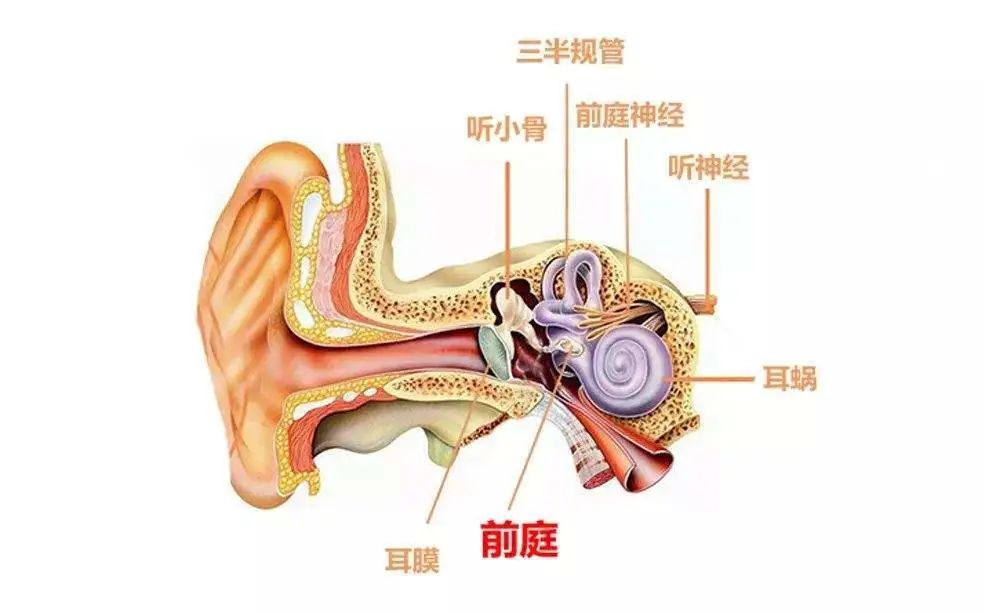

要在完成各项动作时的同时保持精妙的平衡,这就需要我们内耳的前庭系统参与。

前庭系统是负责人体自身平衡感和空间感的感知系统,也是保证人在复杂运动中维持协调与平衡能力的重要结构基础。从解剖结果看,它由内耳中三个大致相互垂直的半圆管和耳石器官组成,可以分别感受旋转和直线运动引发的相关刺激信号,触发人的前庭-眼动反射(以下简称“ VOR”),进而保证人们运动时眼中景象保持相对稳定。

人在看东西时,VOR就会发挥自动防抖作用,利用内耳中的感受器分辨运动方向和幅度,并把这些信息传递给眼睛周围的肌肉,让眼球与头部运动方向相反,抵消运动带来的晃动。

训练技巧也重要

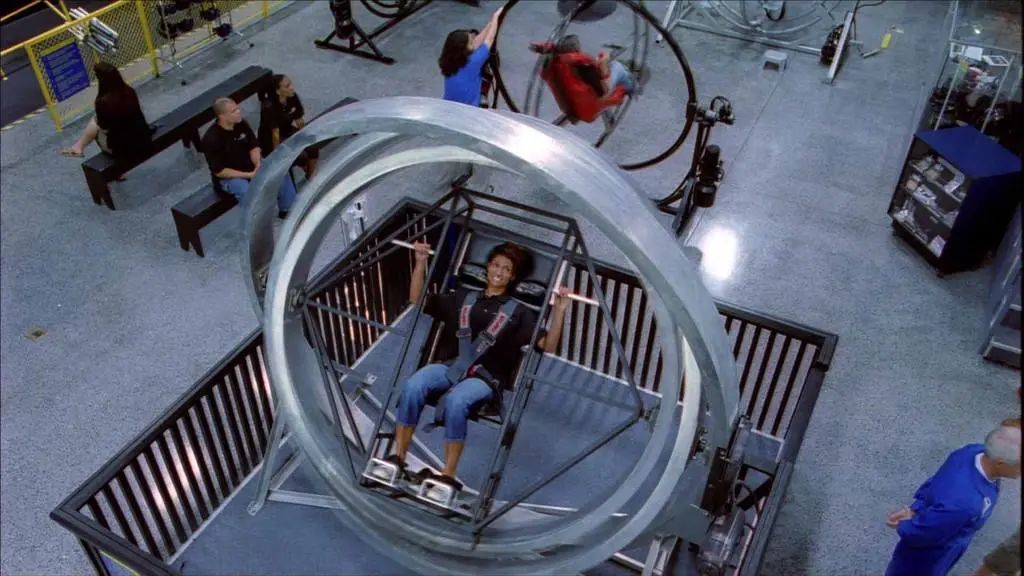

花滑选手展示出的前庭功能可塑性,其他特殊工作人群也适用,像航天员、芭蕾舞演员等等。

法国太空医学研究所的科研人员曾对航天员进行为期10次专业的训练,主要通过特制的椅子旋转来刺激前庭系统。结果发现,和训练前相比,这些航天员的眼球震颤幅度减少、VOR反应降低,也更不容易头晕。

要做到完成精妙的动作时不头晕,除了训练的数量,一些特别的技巧也很重要。通常,最容易发生头晕的环节出现在突然转动或突然停止时。所以,花滑选手通常会逐步加速或逐步减速,避免头部位置的瞬间、急剧变化。

此外,当眼睛看到的事物和前庭系统的信息相互冲突时,容易诱发晕动现象。但是大脑具有强大的可塑性,前庭与知觉认知之间会相互影响。

所以,在训练中,花滑选手头部旋转时,会刻意训练自己盯着一个固定点,或想象正前方有个固定视觉靶点,使头和眼的配程度得到调节,降低VOR反应性,从而减缓头晕。

看到这里

大家明白

为什么4A跳被称为史诗级难度了吧

而花滑选手转上百圈不头晕

是因为他们长期的训练和技巧的打磨

帮助他们克服了转圈头晕的难题

快到评论区和科博士聊一聊

你印象最深刻的冬奥比赛吧

本期内容到这里就结束啦

想看更多有趣又实用的内容

赶紧关注我吧

资料来源:科普中国、广东科普、果壳

部分图片来源于网络,非商业用途,仅作为科普传播素材。如有侵权,请联系删除。

点分享

点点赞

原标题:《羽生结弦挑战的4A跳究竟有多难?花滑选手转圈不会头晕吗?》