47年前的今天,周恩来总理与世长辞。

习近平总书记曾评价他:“周恩来同志是热爱人民、勤政为民的杰出楷模。”

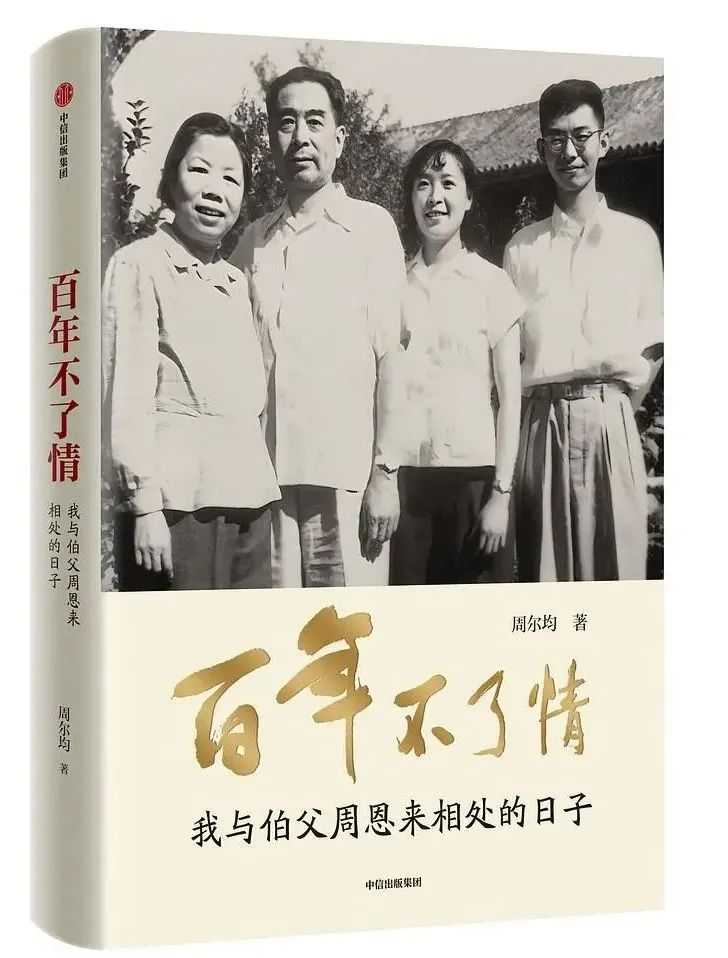

新近出版的《百年不了情》一书,记述了周尔均与伯父周恩来相处的日子。其中写道:“在他弥留之际,想到的是死后还要如何为人民服务”。

这是怎么回事呢?

带走一肚子话

1975年10月的一天,邓颖超把周恩来、邓颖超的生活秘书赵炜等人叫来说:“组织决定让我告诉你们四位秘书,应该知道有关恩来同志的病情。他得的是不治之症——癌症(膀胱癌)。据医生判断,不会超过明年春节,你们要有思想准备。”

几位秘书泪流满面,但谁也不敢放声大哭,怕影响邓颖超的情绪。

1975年12月,周恩来进入了断断续续的昏迷状态。

在最后的日子里,邓颖超奔波于西花厅和医院之间。有一天,周恩来望着邓颖超意味深长地说:“我肚子里有很多很多话没给你讲。”

邓颖超看看他也深情地说:“我也有很多话没给你讲。”两人凝视着对方,最后还是邓颖超说:“只好都带走嘛!”

“周总理工作上的事绝不跟邓大姐讲,邓大姐不该知道的,她也不问。特别是‘文革’期间的事,跟她讲有什么用?不增加她的负担吗?”赵炜告诉《环球人物》记者。

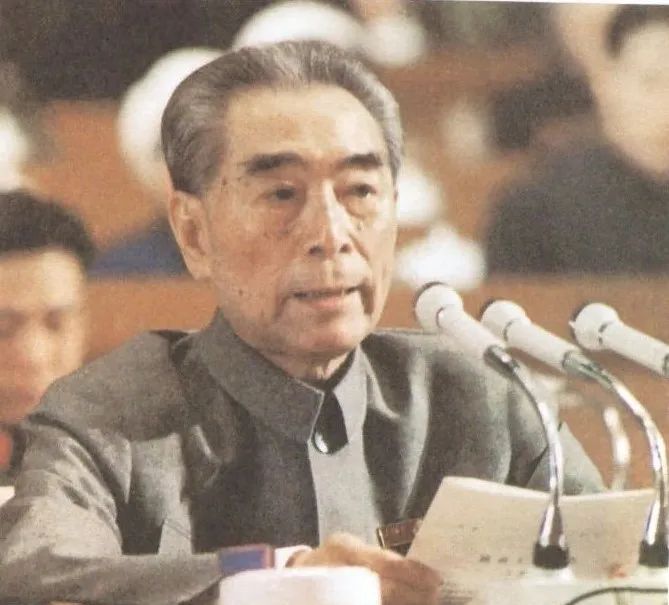

·1975年1月,周恩来在第四届全国人大第一次会议上作政府工作报告。

好多话不说,好多事也不做。

有一天,一直为周恩来理发的北京饭店理发师朱殿华,托人捎信请求给周恩来理发。周恩来对工作人员说:“朱师傅给我理发20多年,看我现在病成这个样子,他会难受的。还是不要让他来。谢谢他了。”

躺在病床上的周恩来,身上插满了管子。医生多次给他做手术,有时他感到剧痛,但为了不让大家有心理负担,他都咬牙挺着,不喊叫。

有一次他在突然被病痛惊醒,忙问护士:“我喊了没有?”

护士说:“叫叫没关系的,如果疼就叫。”可他却摇摇头,坚持忍着不喊不叫。

只有一次,他实在忍受不了,找来保健医生张佐良。

“总理叫我进去,说实在太痛了,我能不能哼一哼。听到这里,我的眼泪都掉出来了。我说:总理,你想怎么样就怎么样。说完了,他还是没哼哼。”张左良回忆道。

“用坚强意志对抗病魔的伯伯,最终把自己的体重耗到了只剩下30.5公斤。”周尔均回忆道。

过了1976年元旦,周恩来病情更重了。赵炜说:“我们每天从医院回来都很晚,夜里也常接到电话让我们过去,有时人刚回来电话就到了,马上转身又往医院跑。”

1月5日凌晨,医生为周恩来做了最后一次手术,即在左下腹部开一个口子,以解决大便不通问题。

之后,他对医生说:“我的病就这样了,已经很清楚了。我不想再麻烦专家们了,他们应该到最需要他们的地方去,为更多的人治病。我想回家,回那里再治疗……唉,出来两年多了,真想回去住住啊!”

“家”是指西花厅。赵炜说,这里既是工作的地方,也是生活的地方。

不过,周恩来想到回家会让医务人员为难,就打消了这个念头。

1月7日深夜,他从昏迷中苏醒,微睁双眼,认出守在他身边的吴阶平大夫,用微弱的声音留下了在人世间的最后一句话:“我这里没有什么事了。你们还是去照顾别的生病的同志,那里更需要你们……”

1976年1月8日9时57分,病房里的心脏监护仪上划出了一条直线。

“病房里痛哭声一片。邓大姐用颤抖的双手摸着周总理的面颊,最后亲吻了一下总理的额头。”赵炜回忆道。

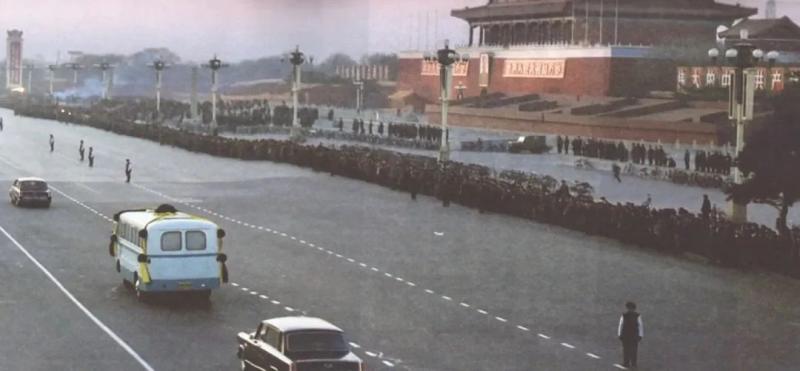

·1976年1月11日,周恩来遗体被送往八宝山革命公墓,人民群众“十里长街送总理”。

天天读报

周恩来病危期间,对国事放心不下,躺在病床上仍坚持天天读报。只不过他读不了,只能由工作人员读,他听。

“1975年12月,周总理已经进入时而昏迷时而清醒的状态,他已经不能看报了,但每天清醒时却依然很认真地听报,而且要求大小消息都要念,一点也不要删掉。”赵炜回忆道。

12月12日,周恩来在一次清醒后又要听报。赵炜等人合计,也许是他心里一直想着什么事,想从报纸中找到答案,就把这个情况告诉了邓颖超,邓颖超就叫来生活秘书、警卫员、医生等一起分析。

大家觉得,周总理在生命垂危时刻还提出要听报纸,最大的可能是出于对将来的政治形势不放心,他可能最担心的是邓小平同志能不能顺利主持工作。

1975年,正是邓小平主持中央和国务院日常工作的一年,他主持开展了全面整顿。但这些措施又遭到污蔑,邓小平也受到了错误的批判。

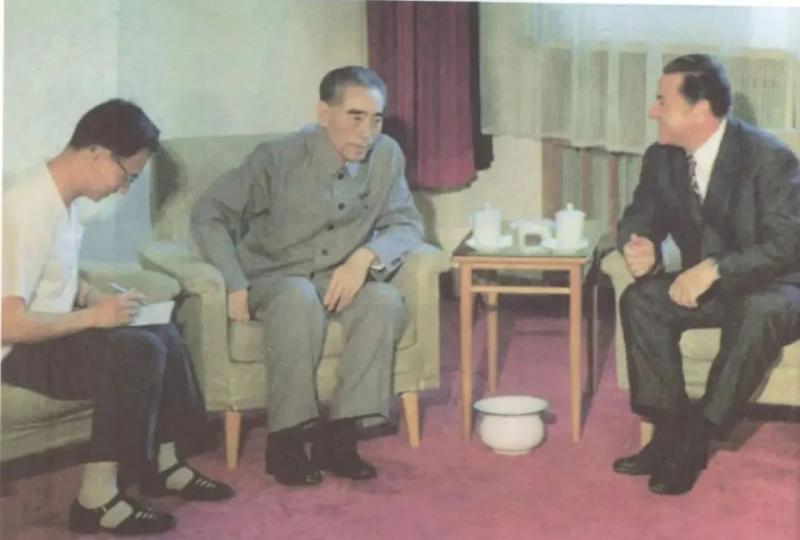

·1975年9月,周恩来在医院会见罗马尼亚外宾,这是他最后一次接见外宾。

邓颖超听了大家的分析,沉思了一会儿,做出一个决定:为了不给总理增加负担,新近的报纸就不要给他读了。有人提出,万一周总理要听呢?“那就念旧的吧。”邓颖超说。

西花厅的工作人员从国务院印刷厂借来同人民日报同样字号的铅字,每天改报纸上的日期,这样一直坚持了20多天。

有一天的报纸是真的。1976年元旦,人民日报刊发了毛泽东写于1965年的两首词:

《水调歌头·重上井冈山》——久有凌云志,重上井冈山。千里来寻故地,旧貌变新颜。到处莺歌燕舞,更有潺潺流水,高路入云端。过了黄洋界,险处不须看。风雷动,旌旗奋,是人寰。三十八年过去,弹指一挥间。可上九天揽月,可下五洋捉鳖,谈笑凯歌还。世上无难事,只要肯登攀。

《念奴娇·鸟儿问答》——鲲鹏展翅,九万里,翻动扶摇羊角。背负青天朝下看,都是人间城郭。炮火连天,弹痕遍地,吓倒蓬间雀。怎么得了,哎呀我要飞跃。借问君去何方,雀儿答道:有仙山琼阁。不见前年秋月朗,订了三家条约。还有吃的,土豆烧熟了,再加牛肉。不须放屁!试看天地翻覆。

周恩来十分欣赏这两首词,多次让工作人员念给他听。当听到工作人员将词中的字音念错时,他马上给予纠正。听到有趣之处,他还会轻微地笑笑。他一笑,也给整个病房带来了难得的欢乐气氛,也伴他度过了生命的最后几天。

骨灰可以做肥料

周恩来去世后,邓颖超和赵炜从医院回到西花厅,邓颖超就口述电文,让赵炜发电报告诉外地的亲属们,听到广播总理逝世的消息后不许来京。“邓大姐说:人已经死了,亲属来了非但没有什么意义,反而是浪费,还不如在自己的工作岗位上努力工作,这才是对死者的最好纪念。”

她还告诉赵炜:“等我死的时候也不许他们来北京。”周、邓两家的亲戚接到电报后都遵照邓颖超的意思没有进京。只有周尔均的妻子邓在军因治病需要来到北京。

西花厅的工作人员开始为周恩来准备衣服,邓颖超说,不要做新的,选几件他平时最喜欢又好一点的衣服即可。

工作人员选好后把衣服拿给邓颖超看,她含着泪点点头说:“这是恩来的作风,平时为他添置一件衣服都很难,他死后咱们还是要尊重他,不要为他浪费人民的钱。新的旧的都一样,一把火都要烧掉的。”

就这样,入殓时,周恩来穿的是一件已经穿过多年的中山装和一身旧布衣裤。

·1976年1月11日,邓颖超向周恩来遗体告别。

据周尔均回忆,1月15日,追悼会结束后,邓颖超在人民大会堂台湾厅会见周尔均等亲属和周恩来的医务人员。

在赵炜印象中,邓颖超平时说话很有条理,往往出口成章。据周尔均回忆,这次会见,邓颖超做了一次长时间的谈话,她回忆了党中央改土葬为火葬的决议。

·周尔均在新书中回忆了周恩来往事。

“在中央作出这个决议后不久,我们两人共同商量,相互保证,把我们的骨灰撒到大好的山河水土里去……他自己就曾经讲过:人死后为什么要保留骨灰?把它撒在地里可以做肥料,撒到水里可以喂鱼。”邓颖超说。

“从感情上你们难过,用唯物主义的观点来看,伯伯虽然肉体不存在了,他的骨灰在祖国大地河流里作为肥料,为人民服务,物质不灭,生生不已。在他弥留之际,想到的是死后还要如何为人民服务。你们要支持伯伯的这个行动。”邓颖超说。

赵炜曾在一次座谈会上讲到周恩来的这些遗嘱,有人立刻主张这些话不能公开。他们认为,这样会影响周总理的形象,也对他不够尊重,怎么能用逝去的伟人骨灰做肥料呢?

“我却不这样看。我对这些同志说,这是周总理的原话,也表现出他作为一个无产阶级革命家在破除封建思想和移风易俗革命中所做的开拓性贡献。”赵炜说。

就这样,邓颖超亲手打开骨灰盒,用双手一捧一捧地把周恩来的骨灰分装在4个袋子里。4袋骨灰被分别撒在了北京上空、密云水库、天津海河和山东黄河入口处。

就这样,他走了,却永远活在人们心中。