日本写真家系列(1)

写真的开始-上野彦马以及幕末的写真家们

在日本的明治时期,以鲑鱼与豆腐等静物画而闻名的画家高桥由一还在幕府的开成所学习时,他在当时的画学局外墙上张贴了一张“的言”。(所谓“的言”指的是像宣言一样将事情高度精炼后的语言。)上边呼吁着类似“应该学习西洋绘画!”这样的宣言。这也是来自高桥由一和他当时同僚们共同的呼吁。

这篇“的言”的头是这样一句话“泰西諸州ノ画法ハ元来写真ヲ貴トベリ”。翻译过来可以理解为“西洋绘画原本就以写真(写实)为贵”。时至今日,当我们看到写真二字自然会联想到摄影或者photography。但是这句话中所指的写真还只是字面意思上的“描绘真实”的意思。那么所谓“描绘真实“中的真实究竟是什么就成为了值得讨论的问题。根据高桥由一的论述,世间万物皆由造物主做成,而绘画所描绘的就是它们的姿态。因此,也可以说绘画是”笔尖的小造物“。虽然说文字在表现上是存在上限的,但绘画也并不是能够表达一切。中国和日本的绘画由于更加重视笔意(笔法),一定程度上影响了物意的表现。相反的,西洋绘画更加重视物意,笔意也由它其中的物意而生。

东方绘画与西洋绘画的区别,也可以总结为对笔意与物意的重视程度不同。如果借助高桥由一的话来说就是“筆意ハ輪郭ノ経ニ起リ物意ハ濃淡ノ蔭ニ発ス“,译为”笔意始于描绘轮廓,物意发于阴影浓淡。“西洋绘画善用阴影法,不依赖于轮廓线的画法,更加适合描绘所谓的由造物主创造出来的万物的本来的姿态,以及物体本身的物质性和存在性。所以写真也无非是属于物意的表现。

高桥由一发表前文所提的“的言“是在1865年。但是实际上他所提出的这种绘画观早在66年前的1799年,就由司马江汉在《西洋画谈》一书中提到过。其中司马江汉对于东西洋绘画的对比,也是从笔意与物意出发的。只不过他没有使用“物意”一词,而是使用了“造化之意”。并提到西洋绘画是运用阴影法来对「真情」を写す,也就是写真。对于他来说,写真当中的“真”并不光指物体的外形,而是包含肉眼无法直观观察到的物体所蕴含的生气,年代感等更广阔的概念。

原本,这种强调生动与气韵的思想都是来自东方绘画,可以说在一定范围内,围绕着实现这种表现的技法,那些在18世纪末开始追捧西洋绘画的人们在比划东方绘画的同时,他们的思想已经开始逐渐被语言化了。无论是司马江汉还是高桥由一,他们将“写真”一词当作口号,但是这一词汇还只不过是自古以来谈论东方绘画中的肖像画的用词而已。

即使“的言”相距《西洋画谈》时隔66年之久,它却将“写真”一词原本保留继承了下来,也因此“写真”才能在19世纪的日本扎根。到这时,在欧洲被发明出来的写真技术也传到了日本。虽然现在当我们翻开摄影史的时候,绝不会否认当时的发明不是写真,但当时无论是欧洲还是日本,人们都只把它当作达盖尔的一种发明,称之为“达盖尔法”,即银版摄影术。根据1848年长崎留存的记录,它的货运名称记为“ダゲリヨテイープ 壱揃 但正図ヲ写シ取候道具“,完全没有写真一词。

相信当时的日本人也并不会认为达盖尔法是写真。虽然比起绘画,达盖尔法就像一种魔法能够瞬间将人的姿态凝固,但是那也只不过是并不能称为写真的一种绘画的替代物而已。换句话说,即使它能够记录外形,却没有到“真“的地步。虽然司马江汉与高桥由一推崇西洋绘画但也没有完全的否定东方绘画的笔意,那么通过达盖尔法所拍摄的肖像连画家手中的笔都不曾介入,东方绘画中的笔意自然也不可能存在。因此,早期的摄影术并没有用“真“这个字,而是采用了”影“字。而后达盖尔法经过萨摩藩之手,也被命名为”印影镜“。由于是机械行为,”写“字也被”印“所代替。这里也可以看出当时的日本人对于画家创作与机械制作的区分。

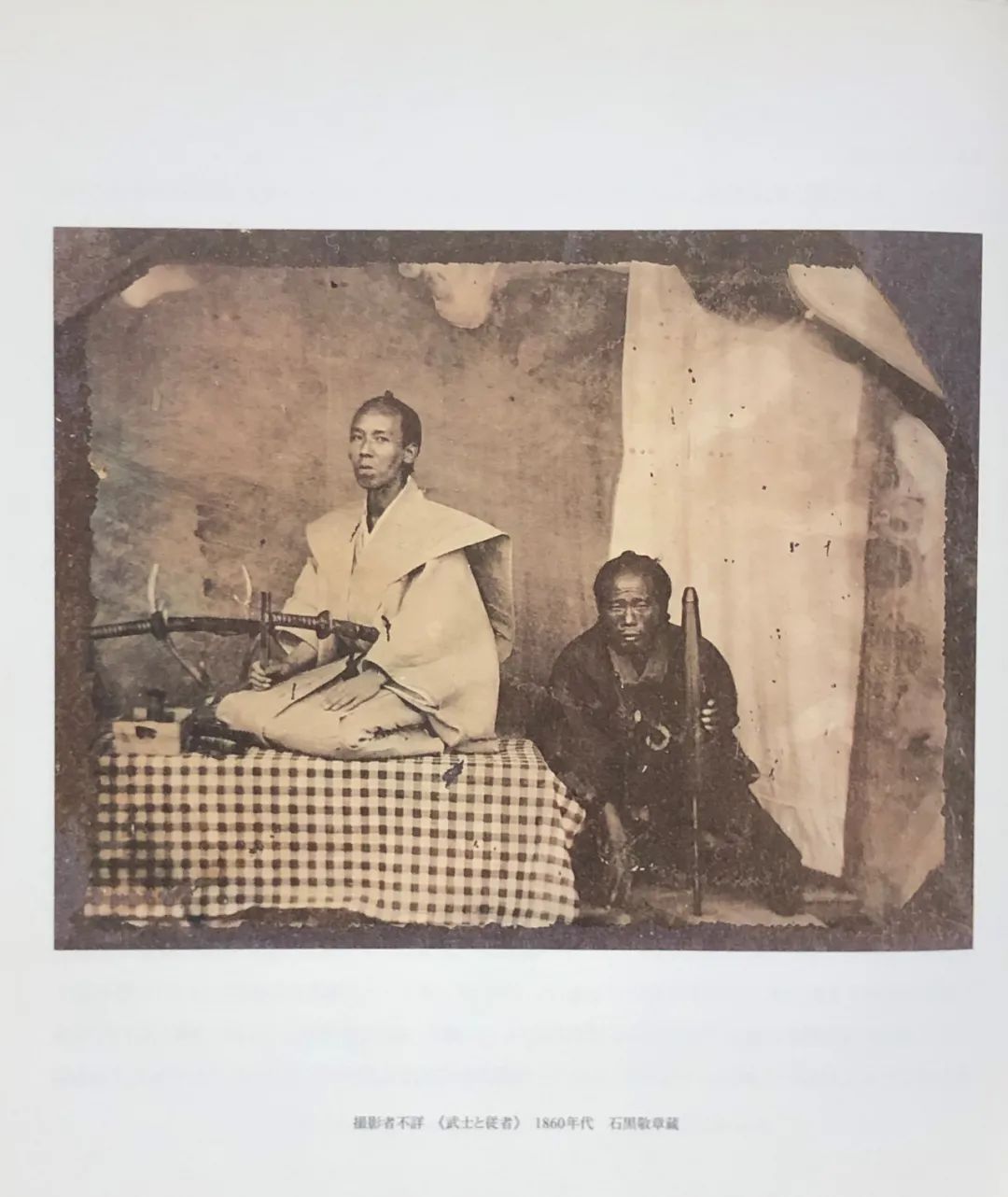

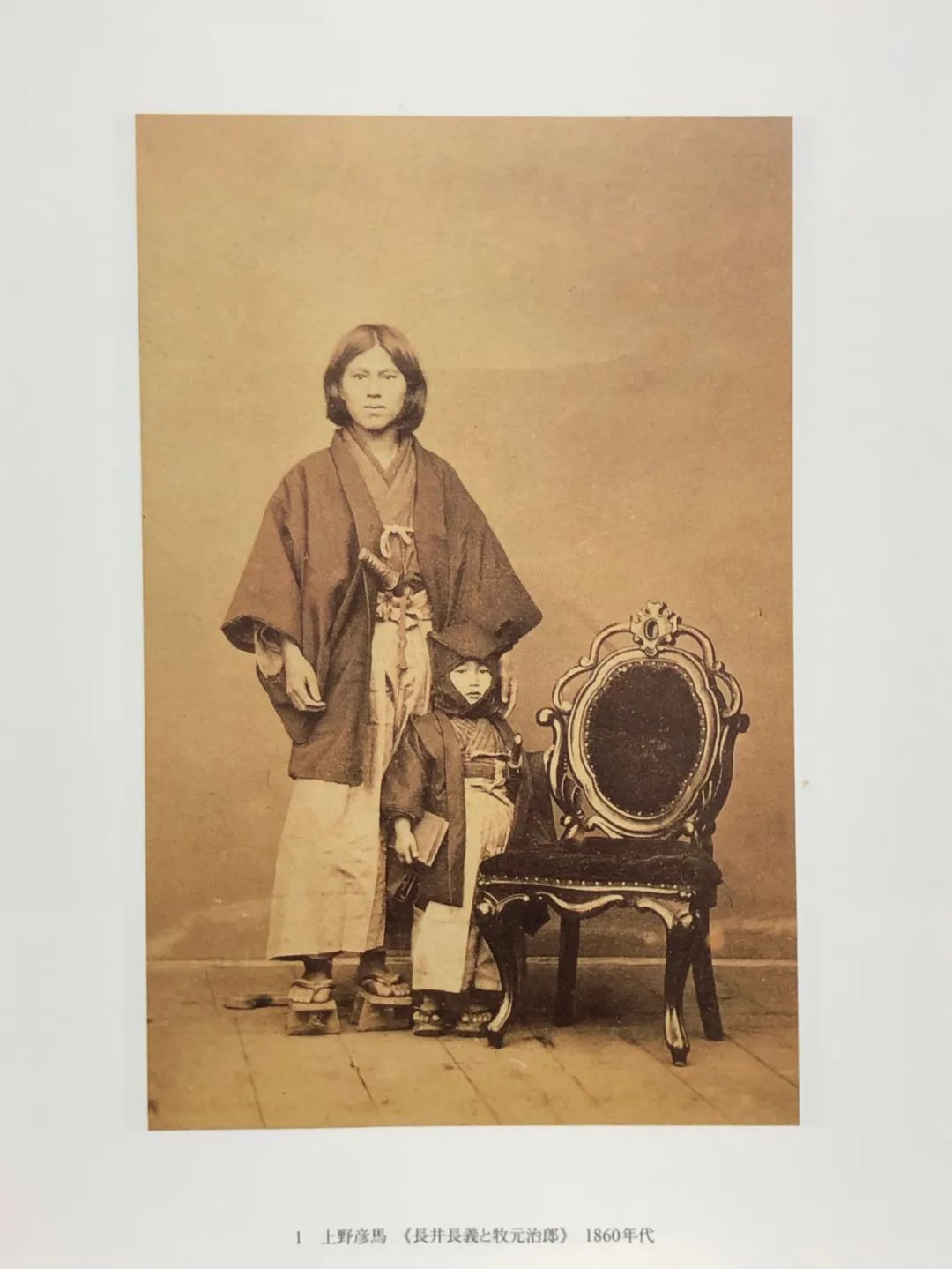

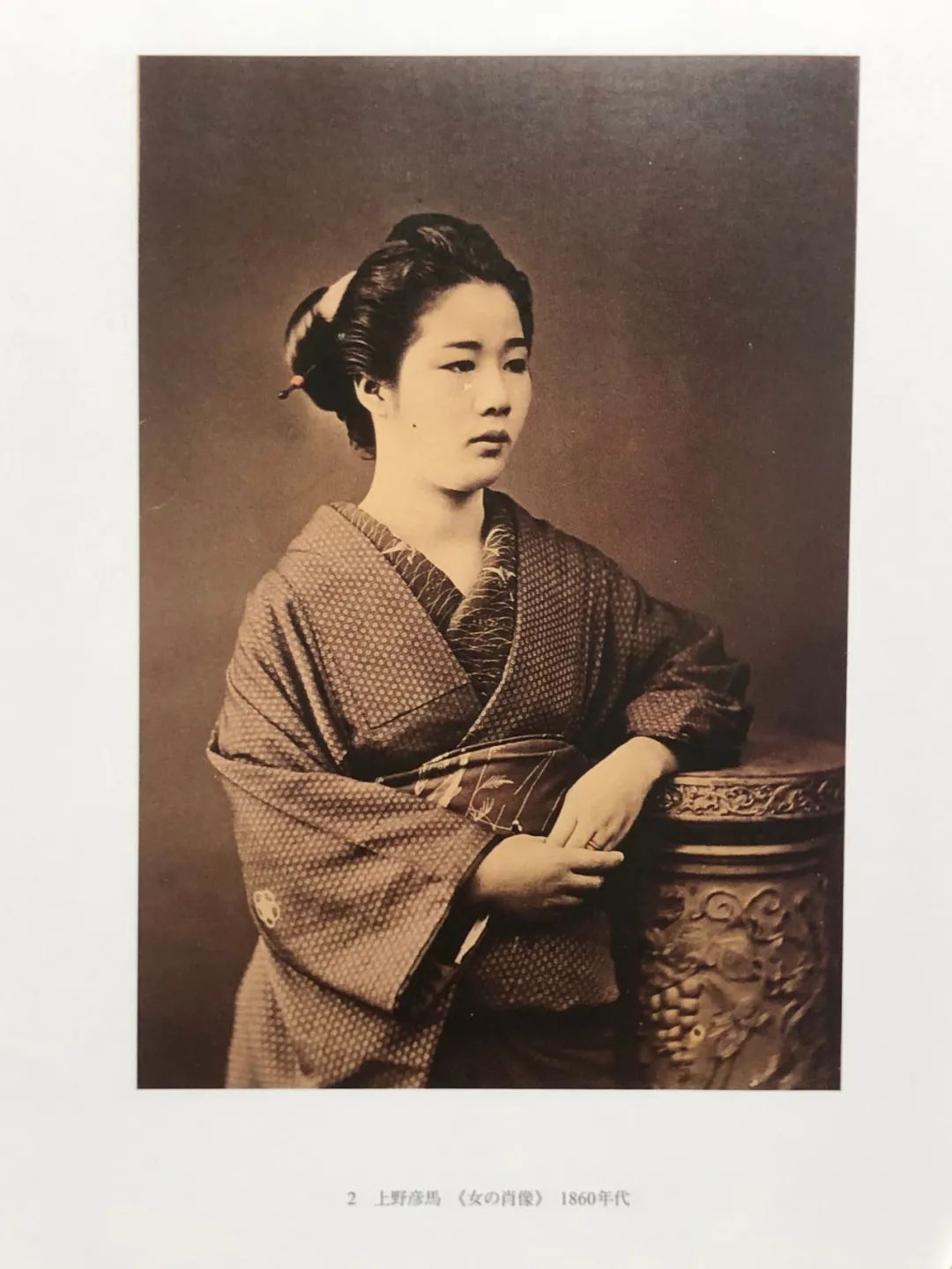

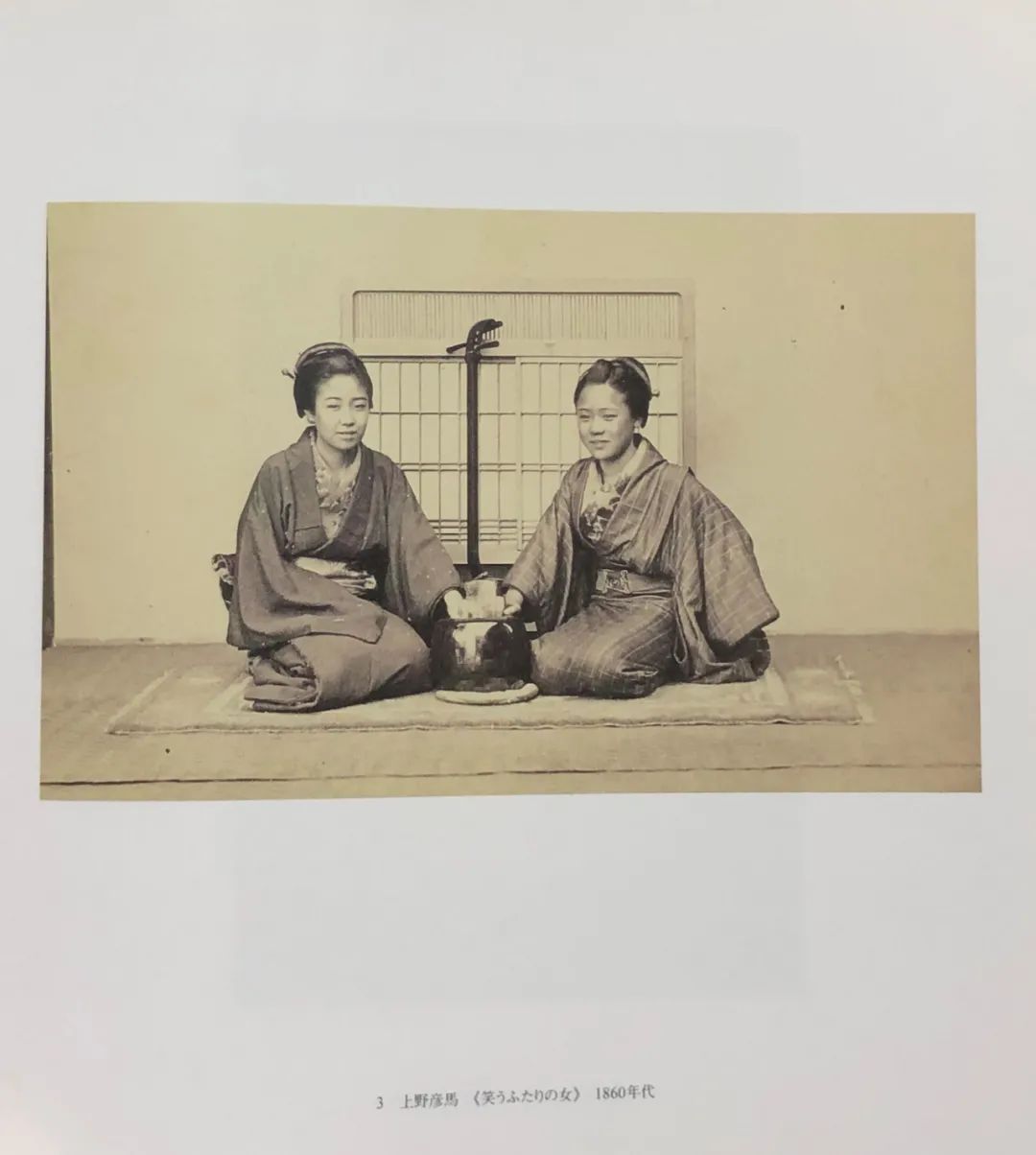

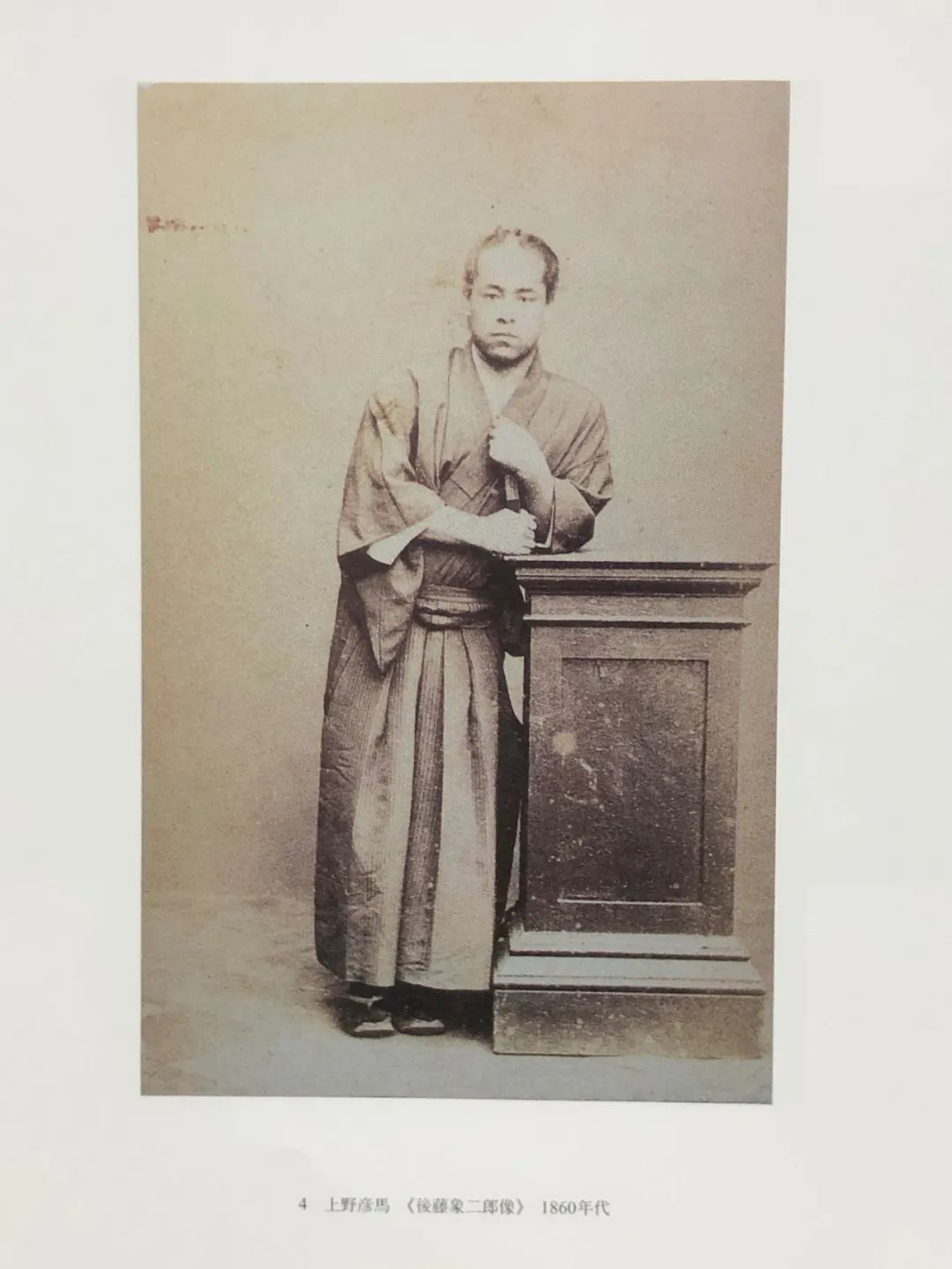

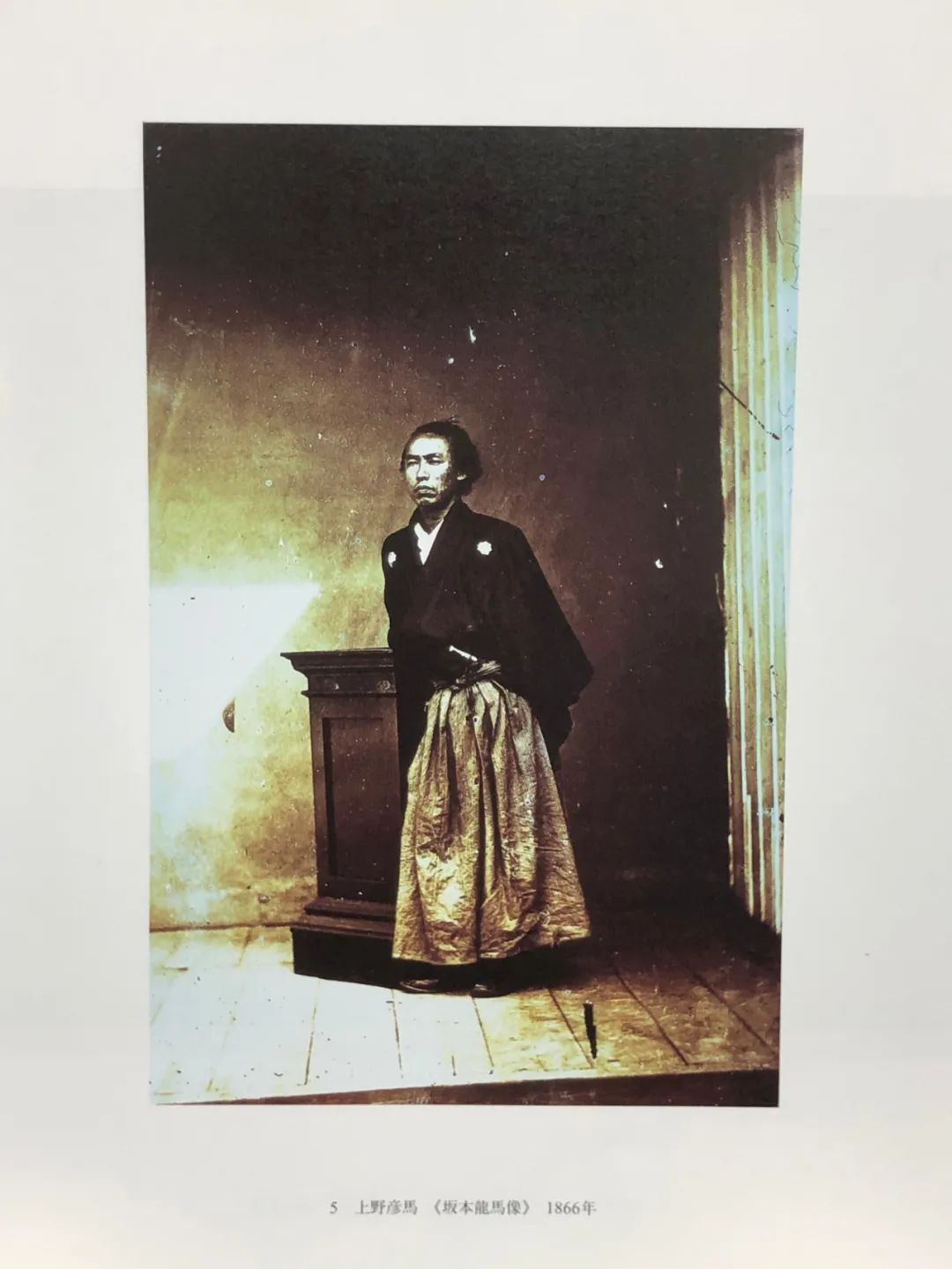

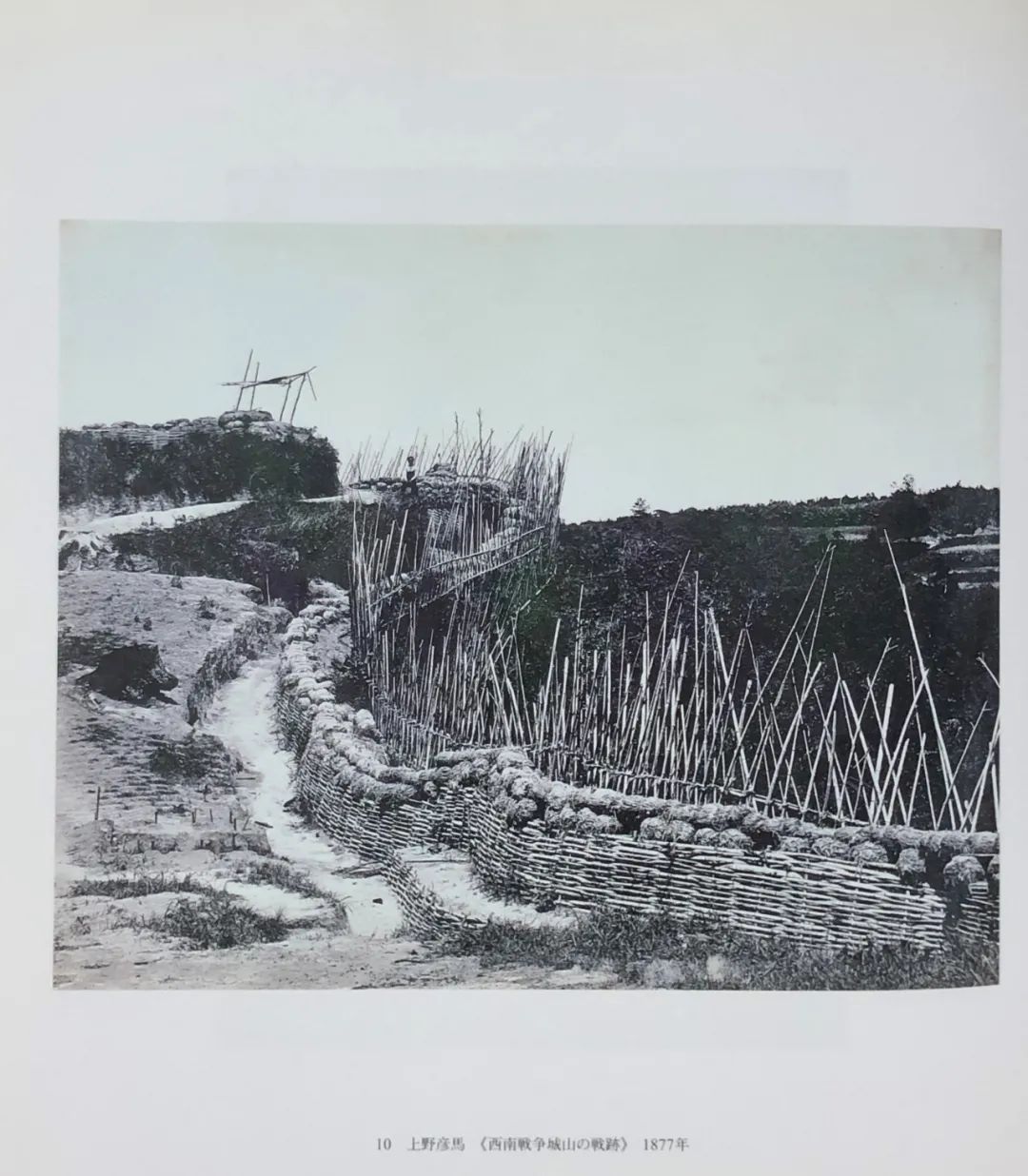

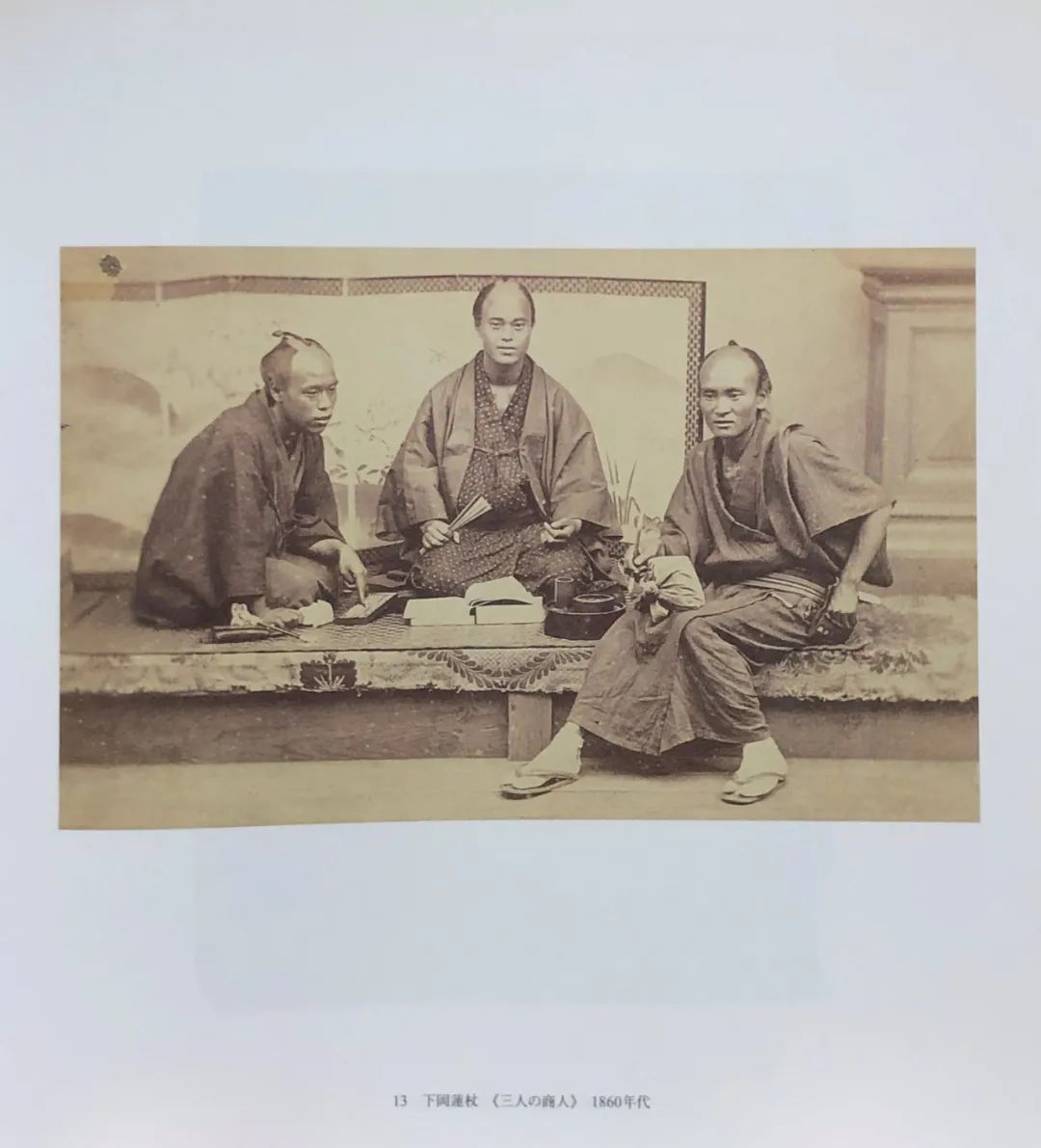

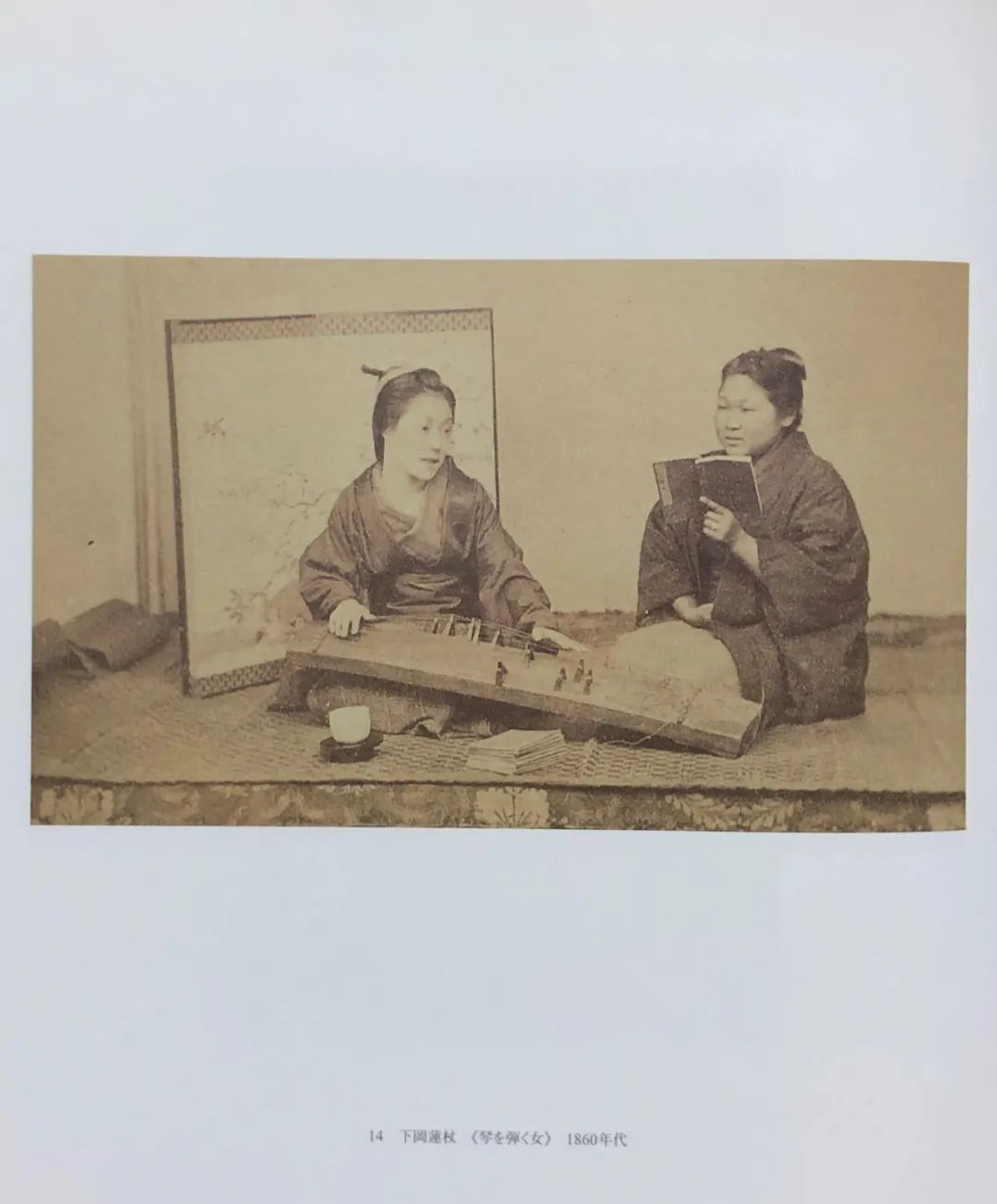

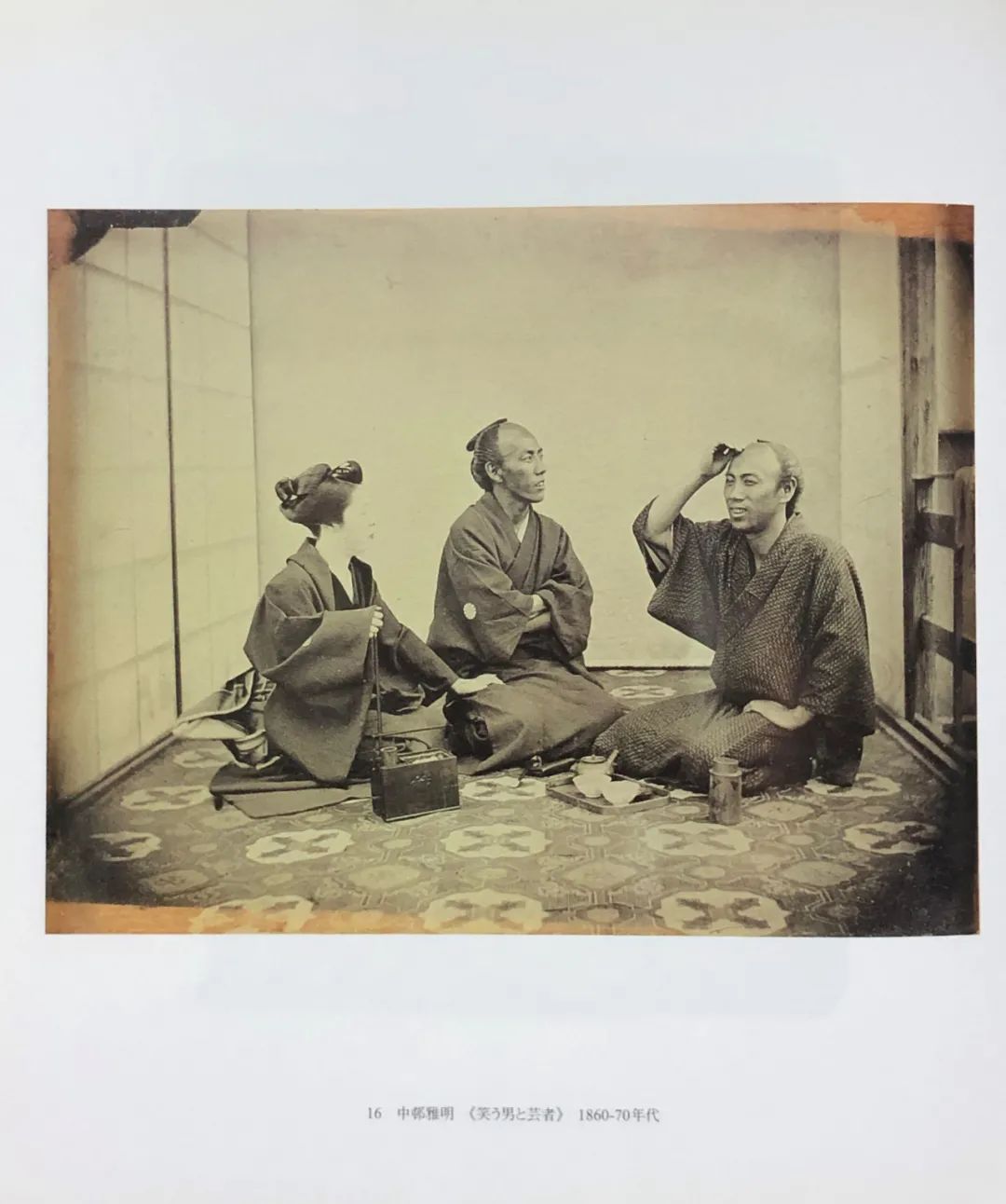

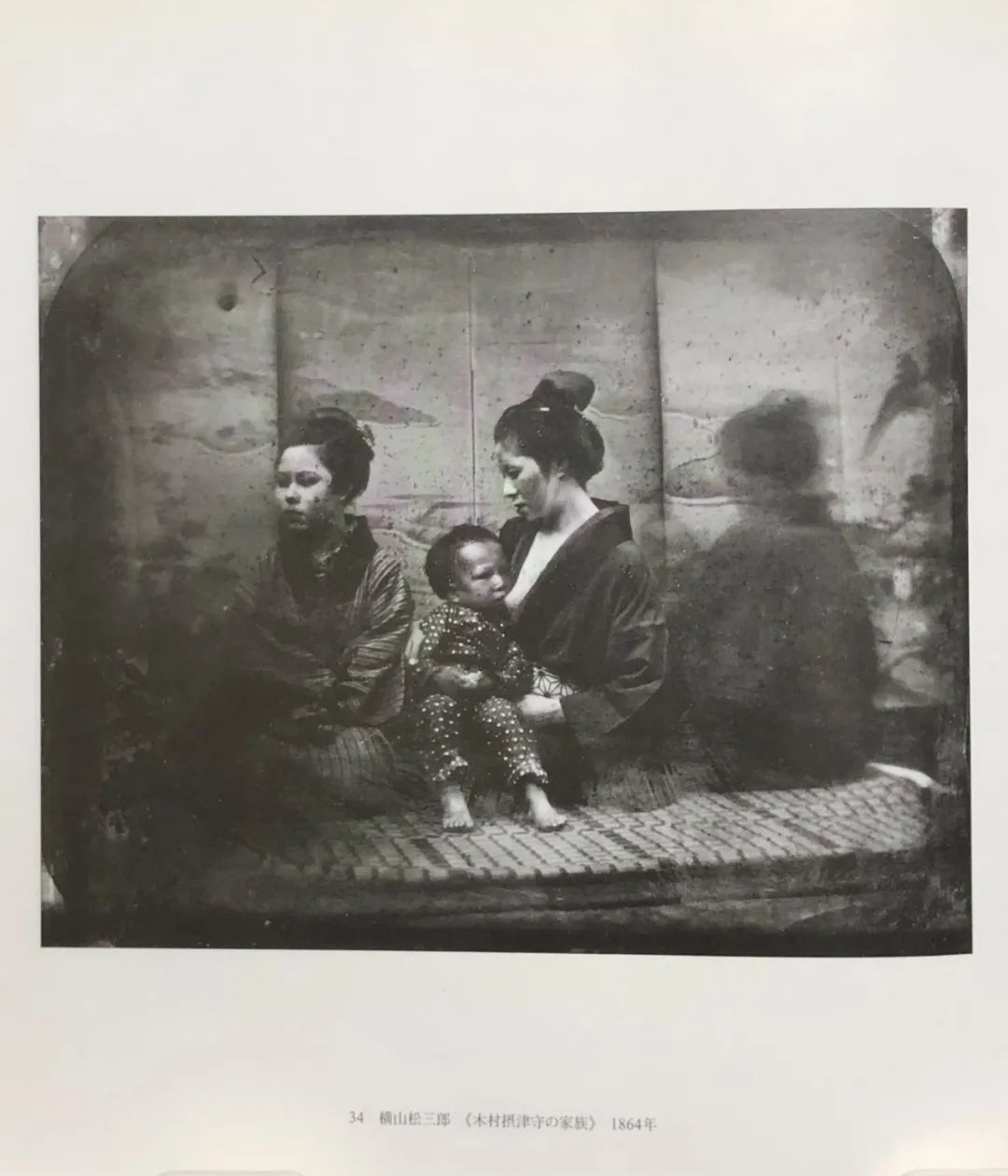

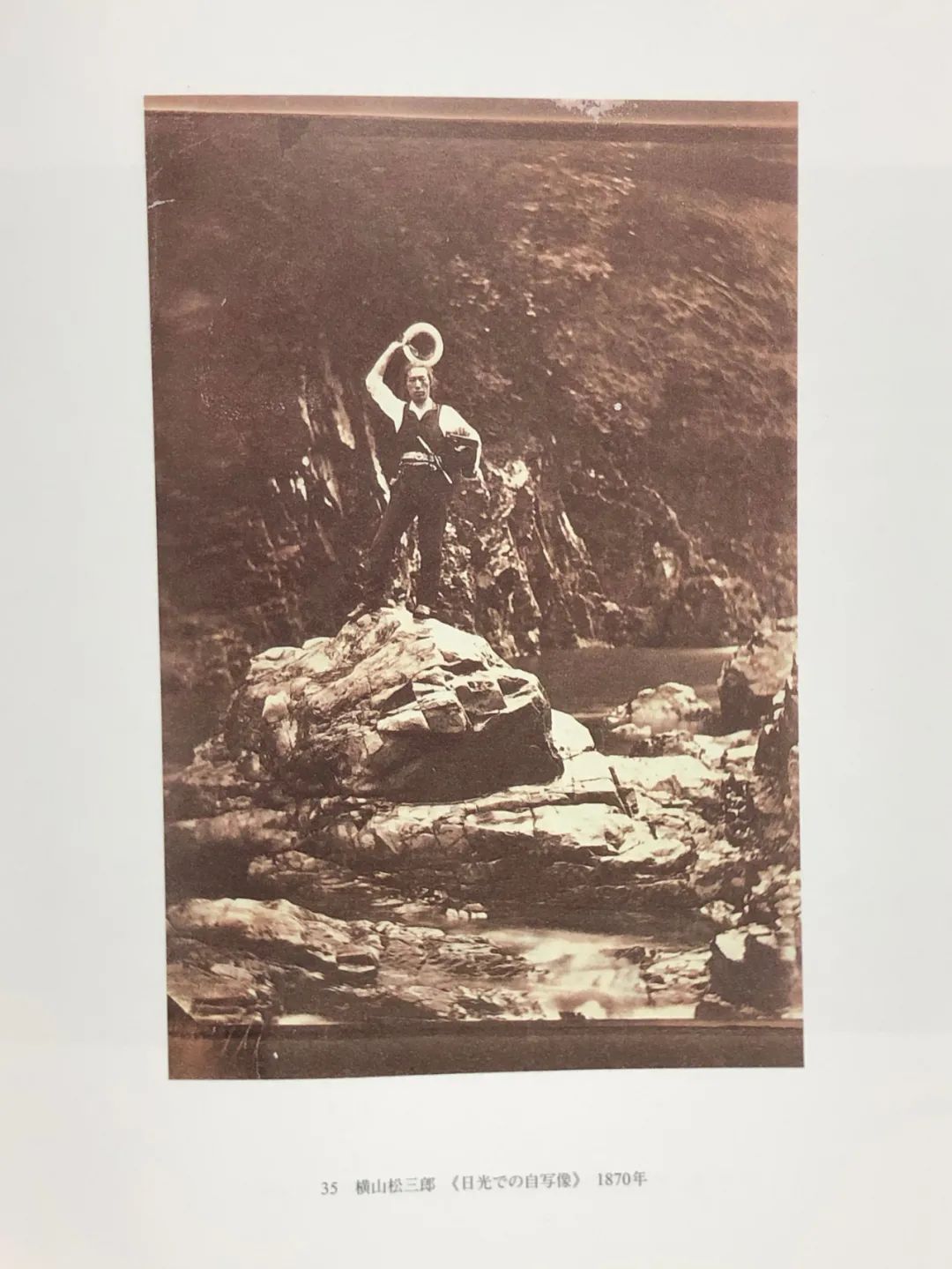

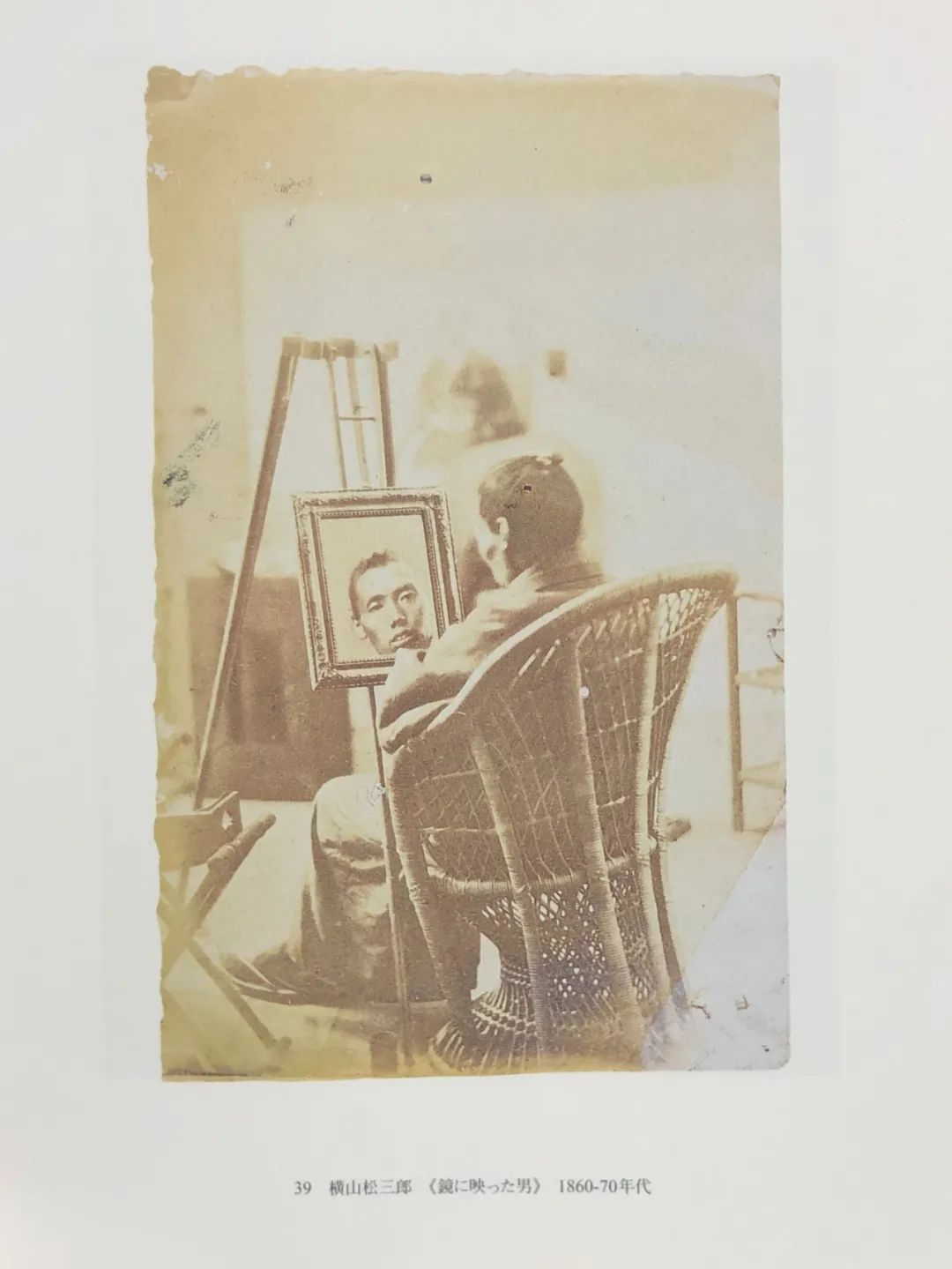

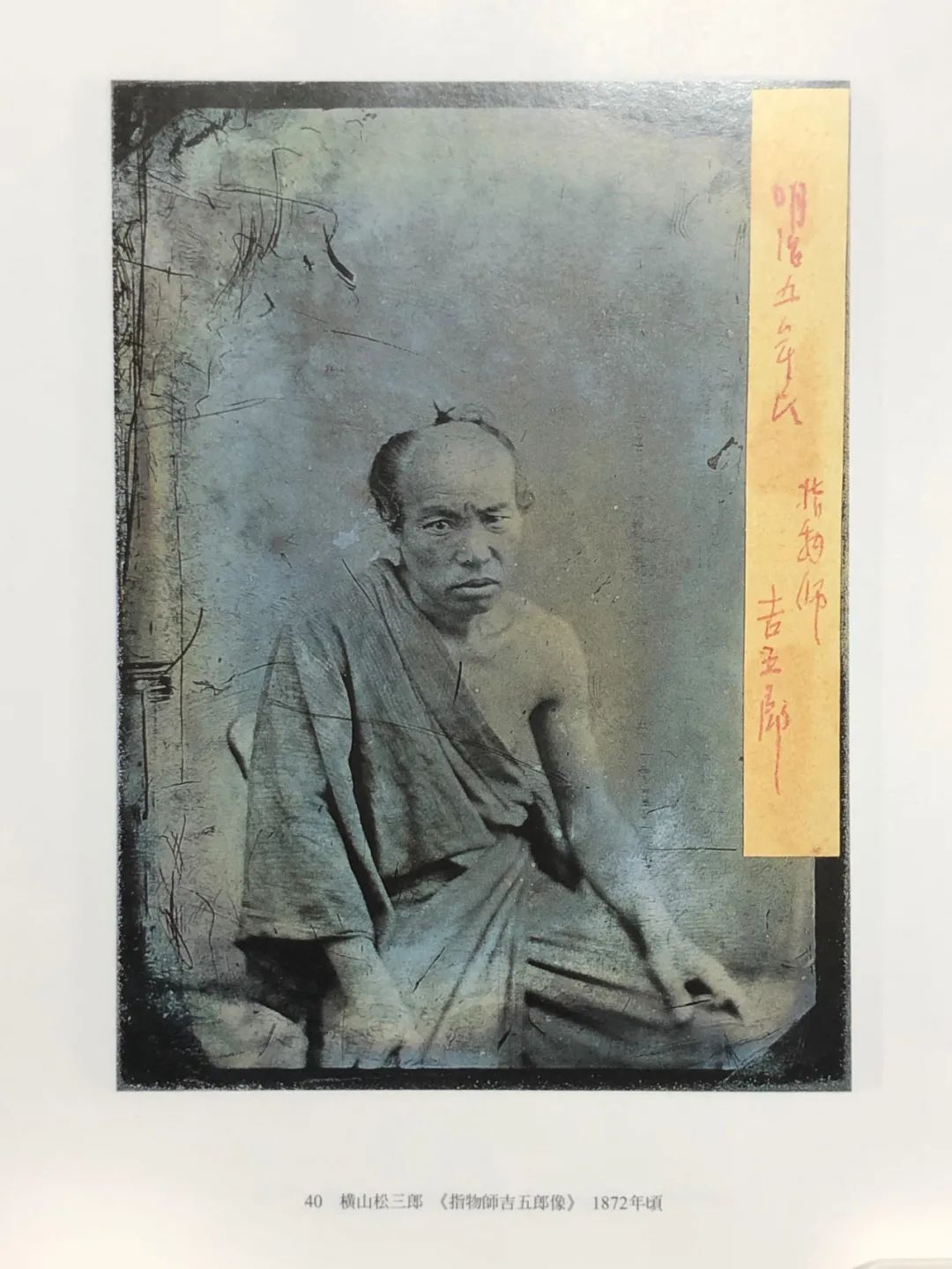

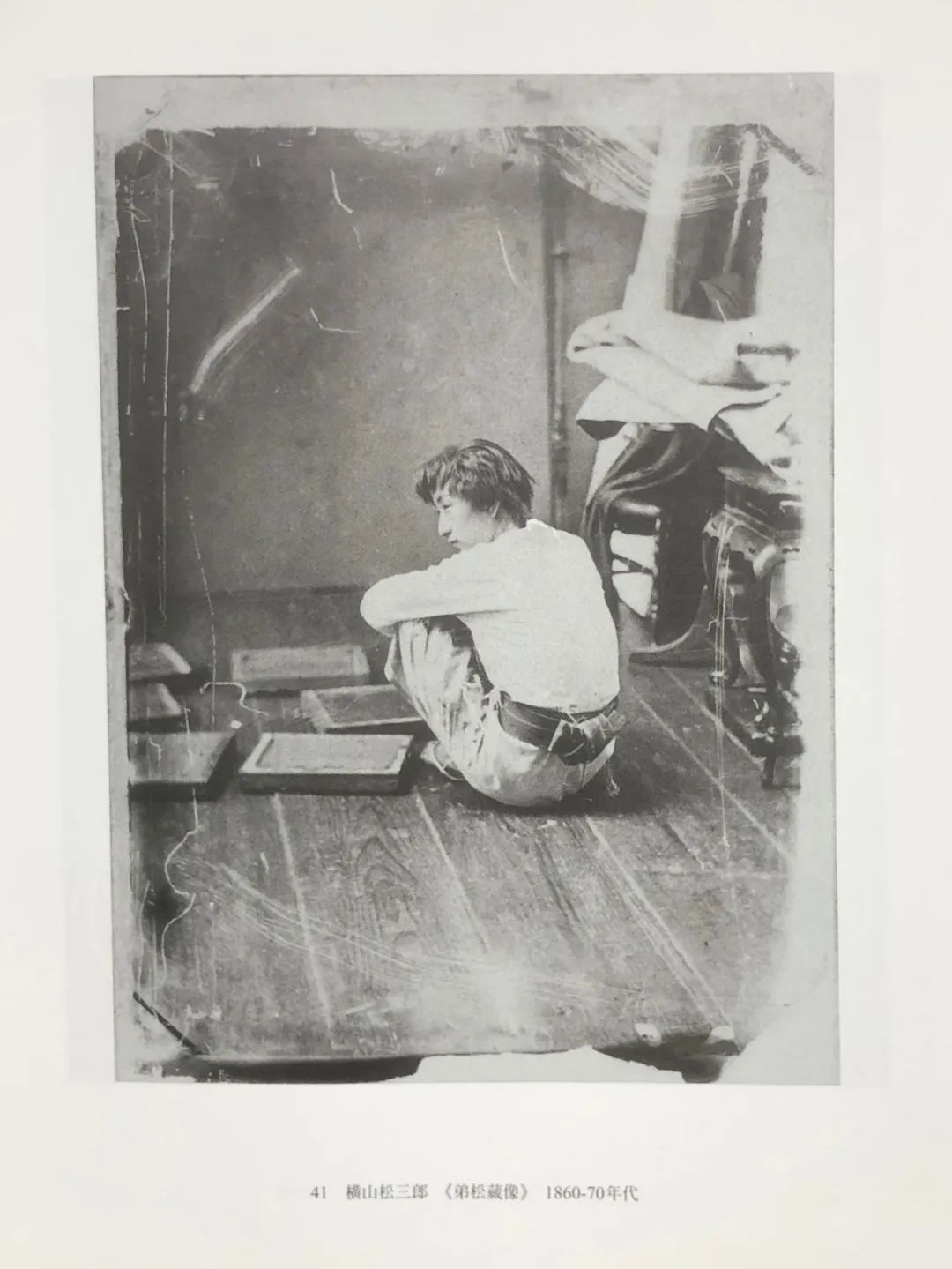

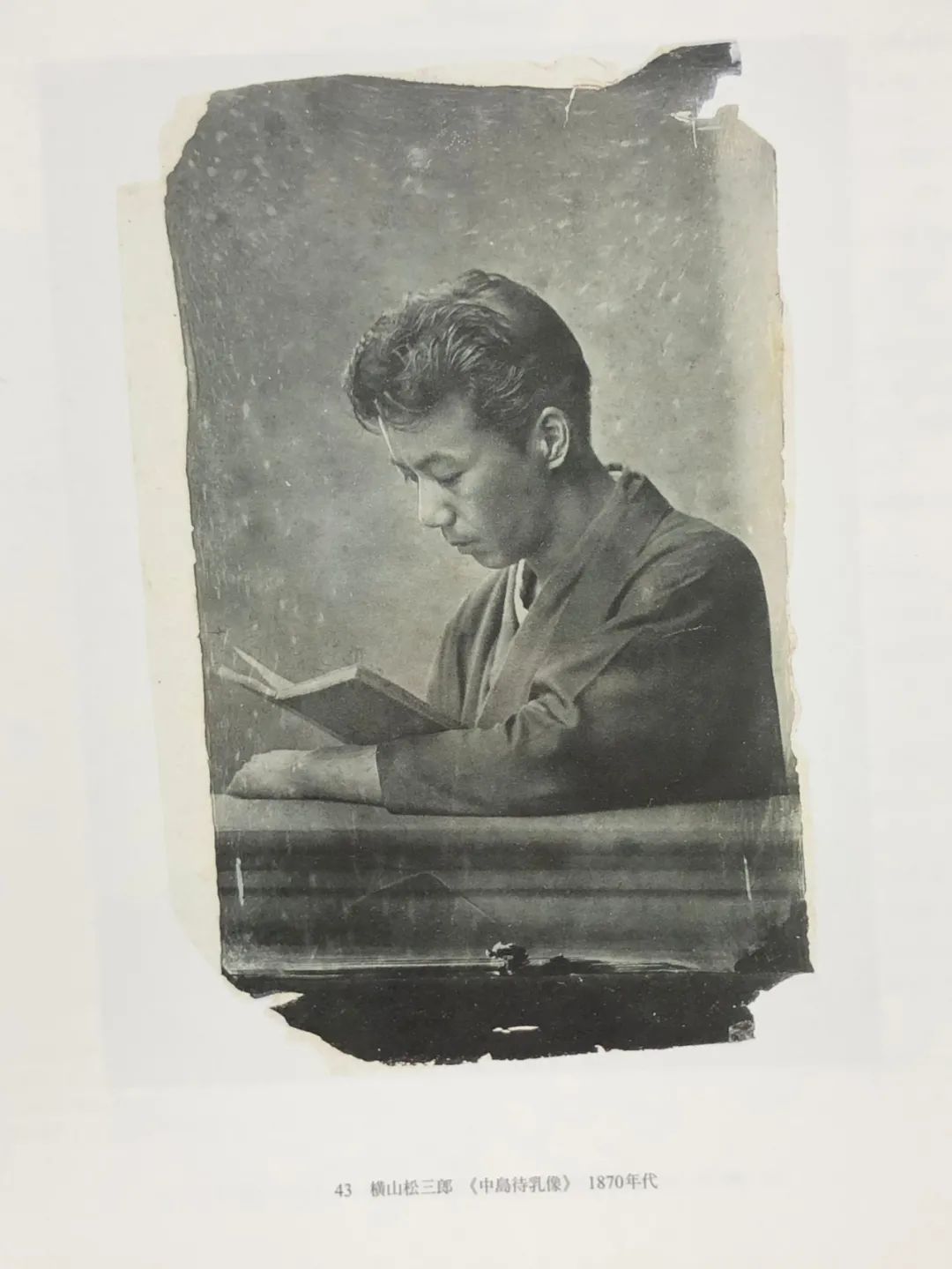

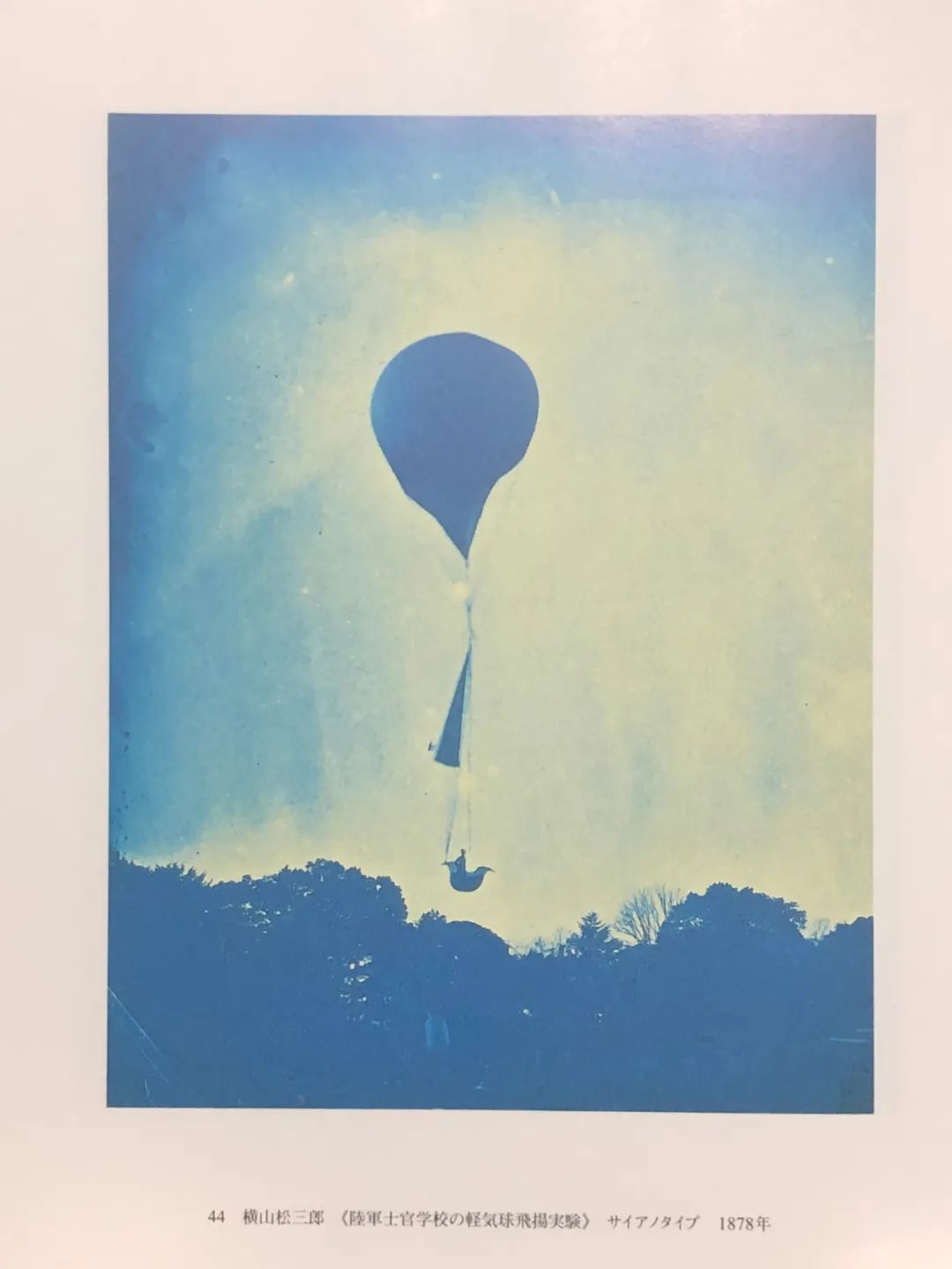

就像遗影或者面影那样,“影“字指的是人的姿态。所以无论是达盖尔法还是1850年传入日本的湿版摄影术的普及都是靠以人为对象进行拍摄。特别是1859年横滨与长崎的港口开放后,大量的欧美摄影家相继来到日本,在这东亚的开港地拍摄肖像写真并贩卖。也就是所谓的”风俗写真“。随着他们的经营,跟随这些欧美摄影家学习摄影的日本人也逐渐出现。其中作为代表的就是东部横滨的下冈莲杖与西边长崎的上野彦马。在这之后,诸如横山松三郎,内藤九一等日本摄影史中重要的摄影家也相继出现。

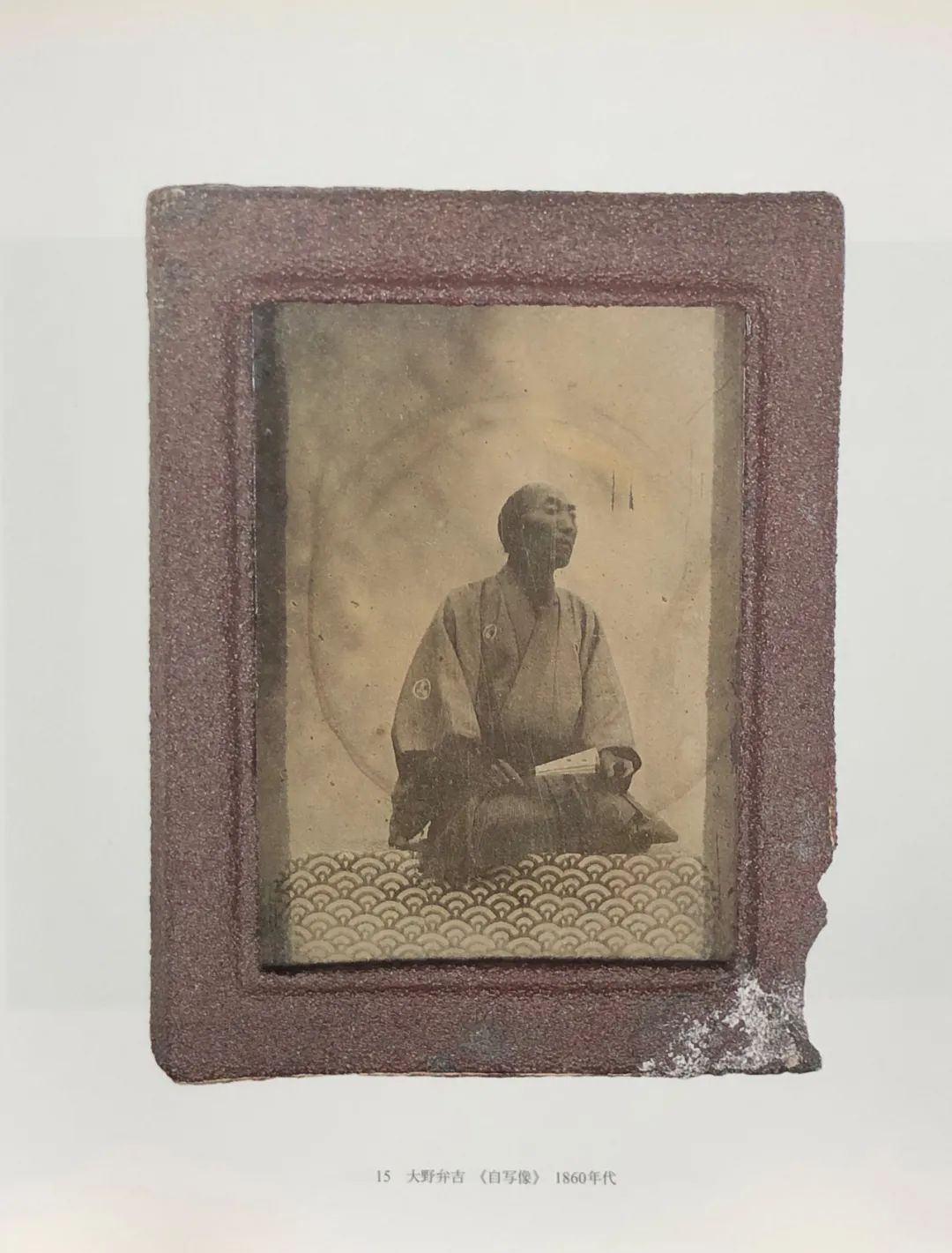

从下冈莲杖和上野彦马的写真当中,可以看出日本人还并未习惯成为相机的被摄体。在相机还需要数十秒曝光的条件下,他们需要保持不动,自己的表情不管怎么控制也会慢慢变得僵硬。当然这也无可厚非,但除此之外,这时的日本人对于将自己像肖像画一样被拍摄这件事情的恐惧也在他们的表情之中有所表现。而这其实是对被摄取灵魂而减少寿命的恐惧。实际上对于肖像画,有一种说法是当描绘出某个人的姿态时,这个人的灵魂也能寄宿其中长久保存,这也有可能是肖像画流行的一个原因。当被描绘的人物成为故人,我们也能够将画取出来进行祭祀。对于生前描绘的叫寿像,死后描绘的则为遗像。在肖像画流行的时期,子孙请人绘画先祖的肖像这件事也越来越多。很明显,能够请画家来画的自然不是普通阶层的人。

而写真也是同肖像画一样的方式浸透了日本的社会。所以当用写真拍摄寿像时,对于本人的灵魂会被摄取这种思想的产生也是自然而然的。1860年被派遣到美国的使节团中的副使木村淡路守犯正就将自己的写真体验记在了日记当中,声称在华盛顿拍摄时,感到自己无时无刻都感受到镜头的吸引与注目。不过让一瞬间就能记录肖像的魔法(写真)战胜恐怖感的是,相对于绘画,写真更廉价,因此可以让更多的阶层将自己的样子记录并保存。1860-70年代写真家群体的激增也是为了满足更广大群众的这种需要。

几乎和下冈莲杖同时期学习写真术的鹈饲玉川,在横滨师从美国写真家弗里曼,之后便于1861年在江户开设名为“影真堂”的写真馆。从他这里出品的商业肖像写真的包装纸上都记有寿像二字。广告词则为“没有留下因写真可能会缩短寿命这种谎言所欺骗的亲人的肖像才是最大的错误。”虽然此时距肖像写真成为葬礼,祭祀等活动中不可或缺的装饰物还需要数十年的时间,但是所有的条件已经具备,作为继承肖像画功能出现的写真这一媒介已经步入轨道,并稳步发展。

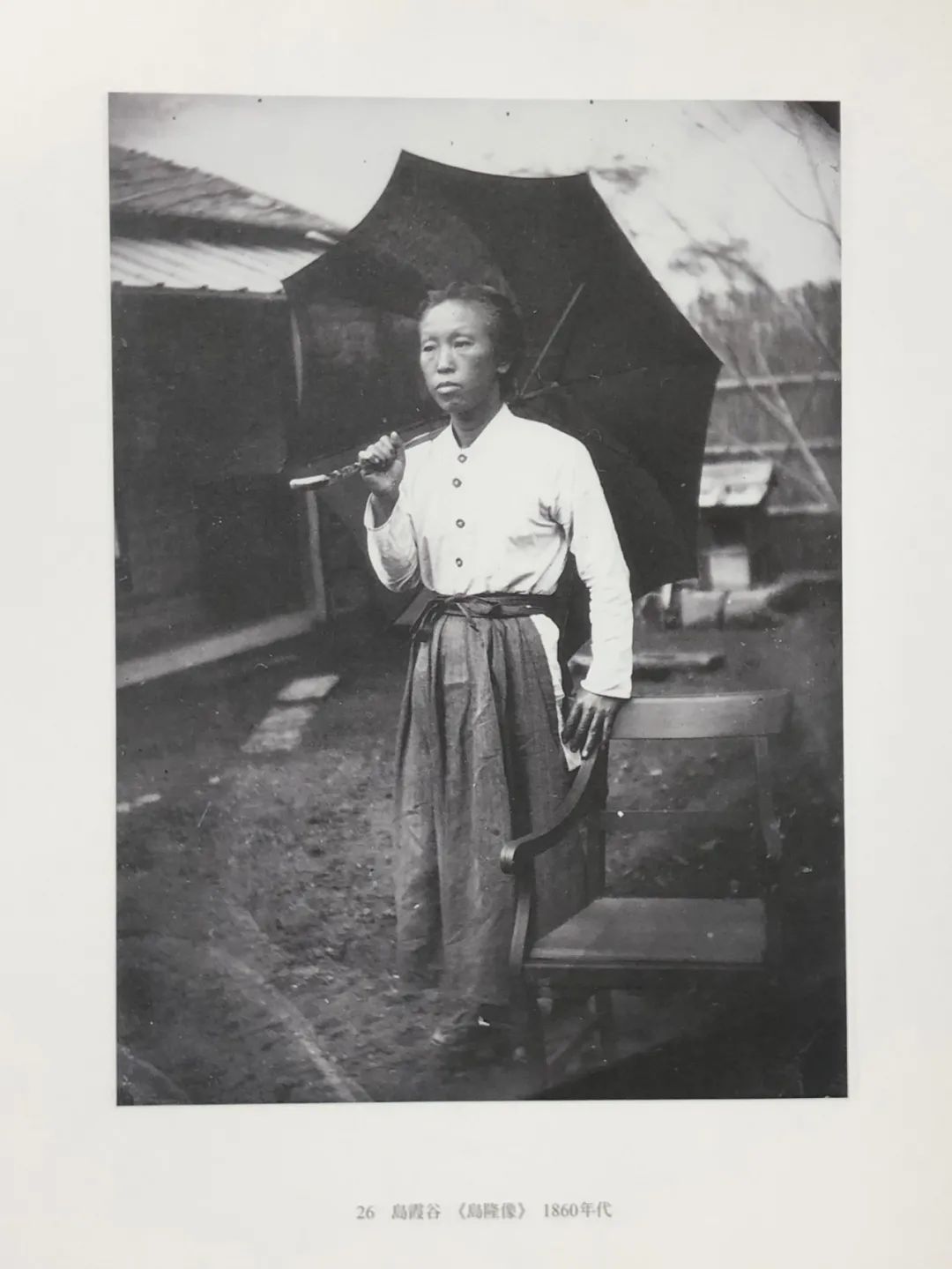

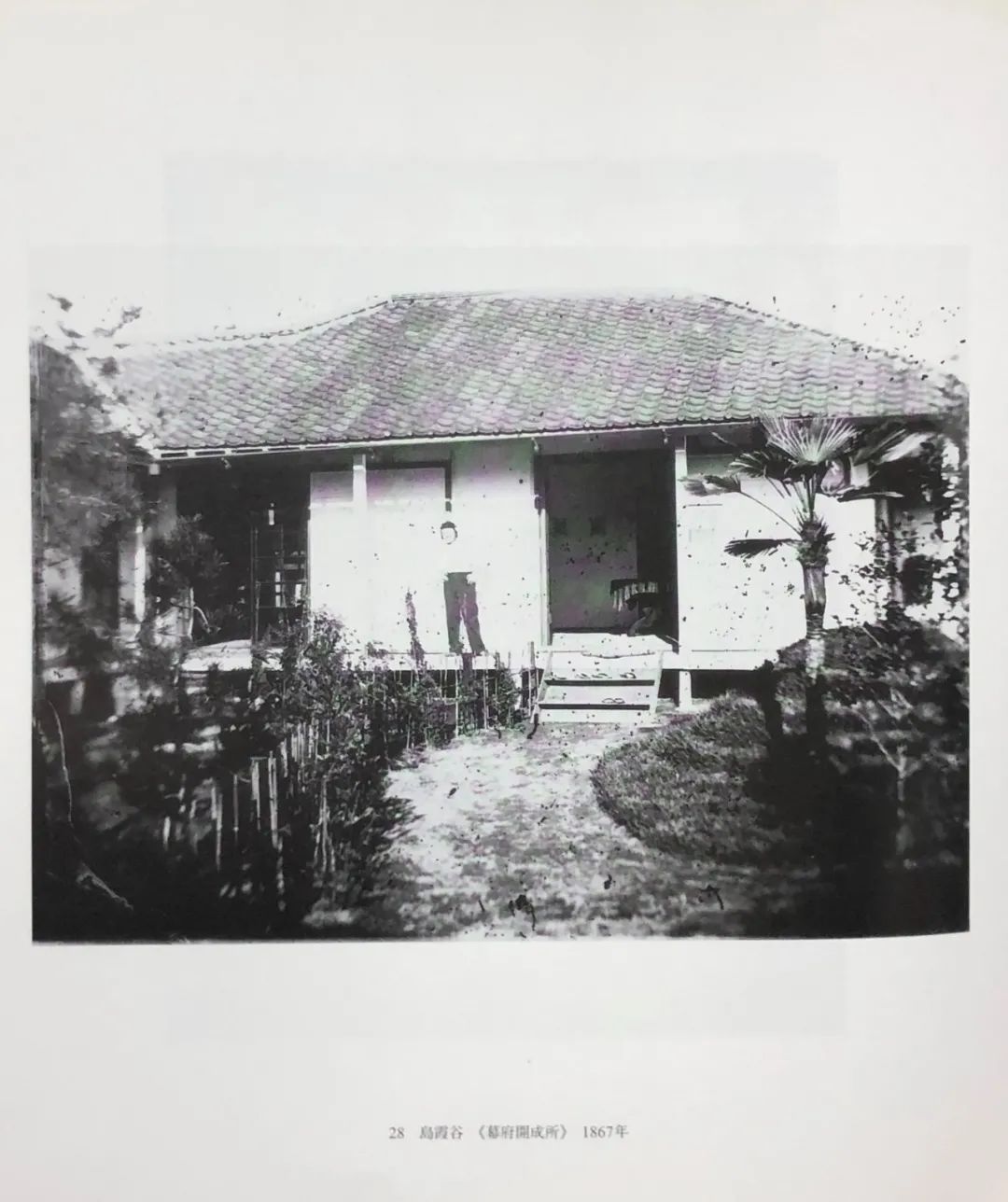

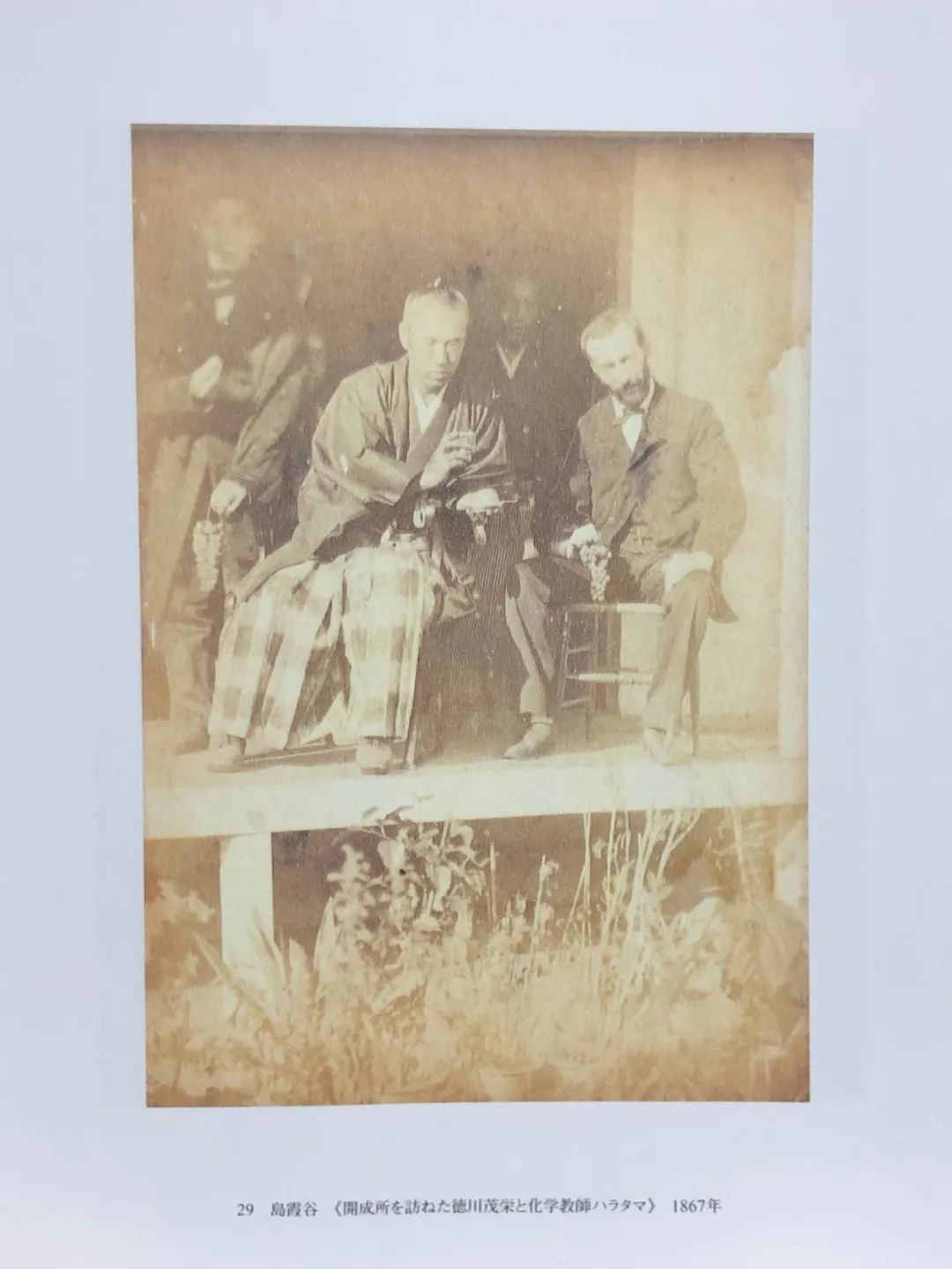

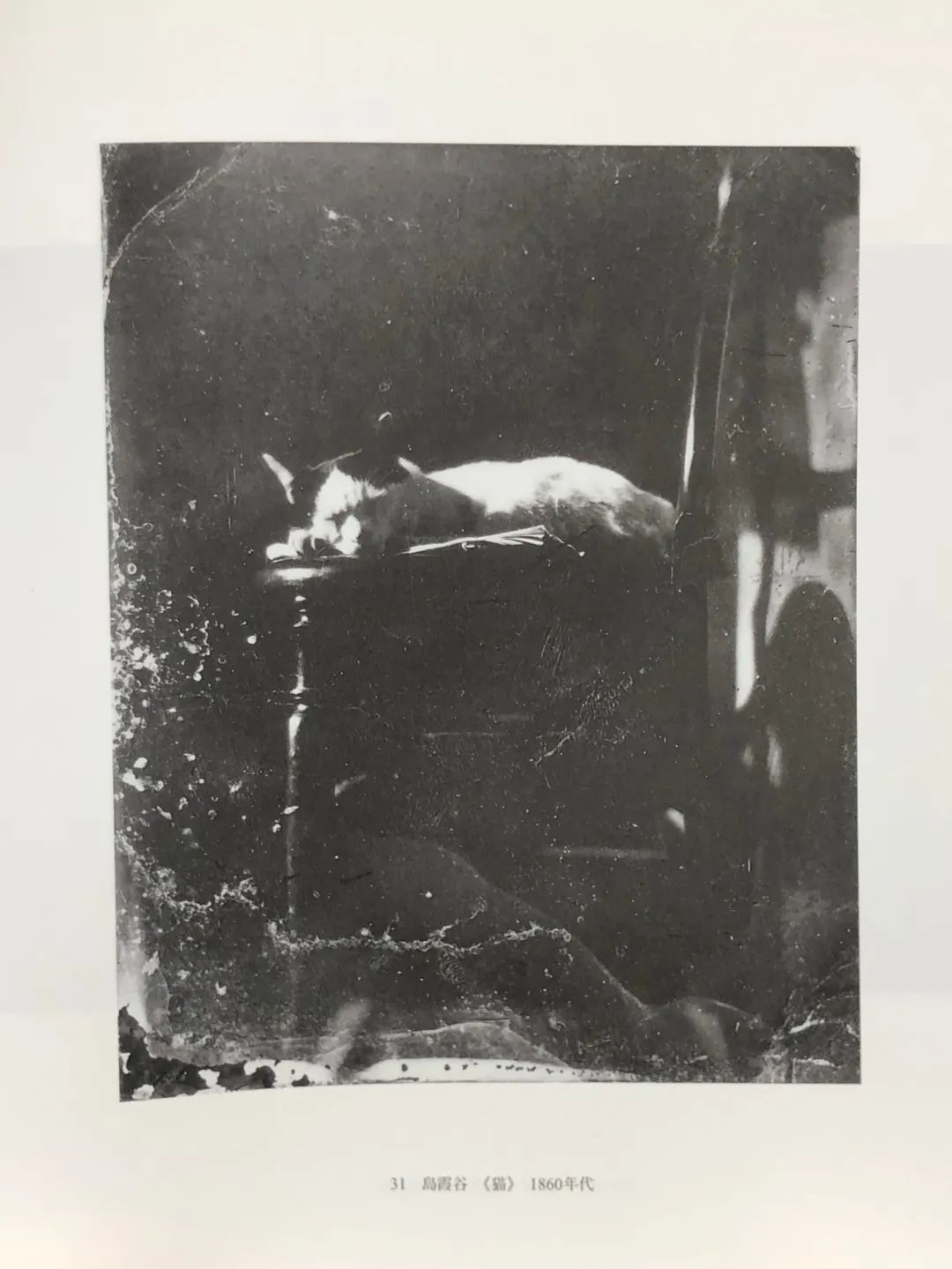

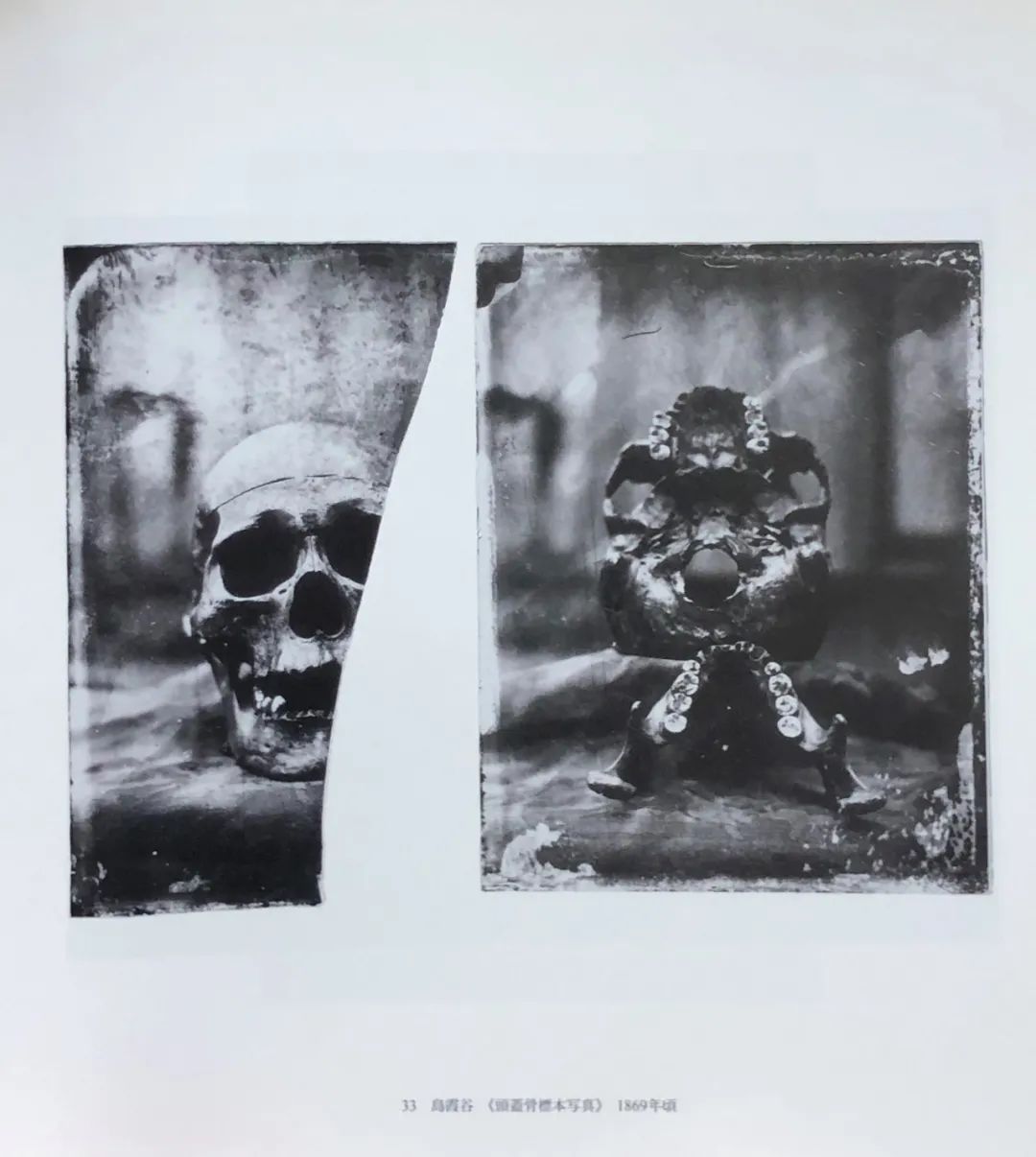

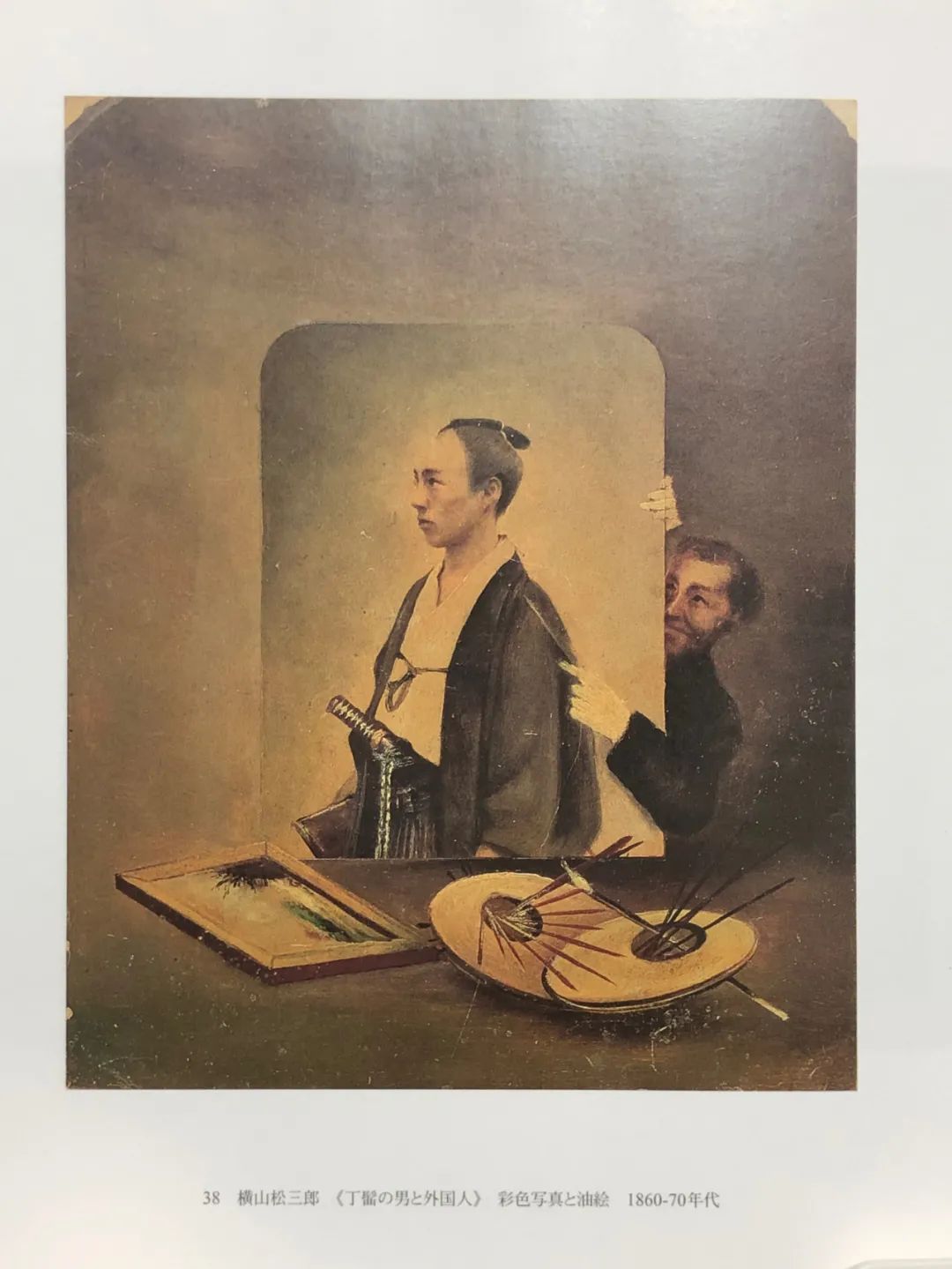

1860年代同时也是写真真正获得其名“写真”的时期。写真的功能也在这个时期不断多样化,不光作为拍摄肖像的媒介,对于风景,风俗等拍摄需求不断增多,写真机等写真商品也开始流通。相比不可复制的达盖尔法,这时的写真湿版已经可以通过玻璃底片转印至经过蛋白法处理过的纸上实现复数生产。因此社会对于写真的功能性也有了更大的期待。1867年,开成所教授柳河春三发行了杂志《写真镜图说》(1867年初编,1868年二编),“写真”这一称呼也因这本杂志逐渐定形。而开成所作为绘画教育机构,在其中学习过的画家们其实对“写真”一词还有很大的执念。如前文提到的高桥由一等人。同时期还有一位画家名为岛霞谷,他的创作既有写真作品也有油画作品。但是他也曾将自己的油画作品命名为《大日本霞谷写真》。所以这时的“写真”一词在绘画评论中依旧是有其意思的。

从这之后的写真史也可以说是写真逐渐独占“写真“一词的历史。诸如像肖像写真所拍摄的人物真的能够真实记录那个人这种问题,伴随着写真史的推移,直到20世纪初观看野岛康三等摄影家们的作品时依旧会出现。因此可以证明无论是寿像,还是遗像,记录肖像这项工作自幕末的写真家们开始很长一段时间都是写真的重要功能。所以我们在研究,观看1860,1870年代的写真时,将他们直接归入”古写真“这个范畴并不完全准确,作为”肖像写真“去观看也是很有必要的,因为可以说写真正是由肖像写真作为原点,并开始发展的。

本文主要叙述了“写真”一词自东方绘画到西洋绘画,最后回归摄影本身的过程。也可以说是一直在围绕着一个词汇做文章。因此在撰文时,作为笔者我也尽量避免使用摄影一词而是还原日语中的“写真“。在日本摄影史中,其实”写真“一词的演化非常有趣,并且与日本本土的摄影发展密切相关。而纵观全世界,photography来源于希腊语的光和绘。我们中国为“摄影”。现在又知道了日本的“写真”一词。可以说各有各的精妙,都生动的贴合了这种媒介的特性。而中文中“摄影”一词的由来以及发展,笔者相信这对我们学习和研究中国摄影史也是十分重要的。

上野彦马

下冈莲杖

大野弁吉

中邨雅明

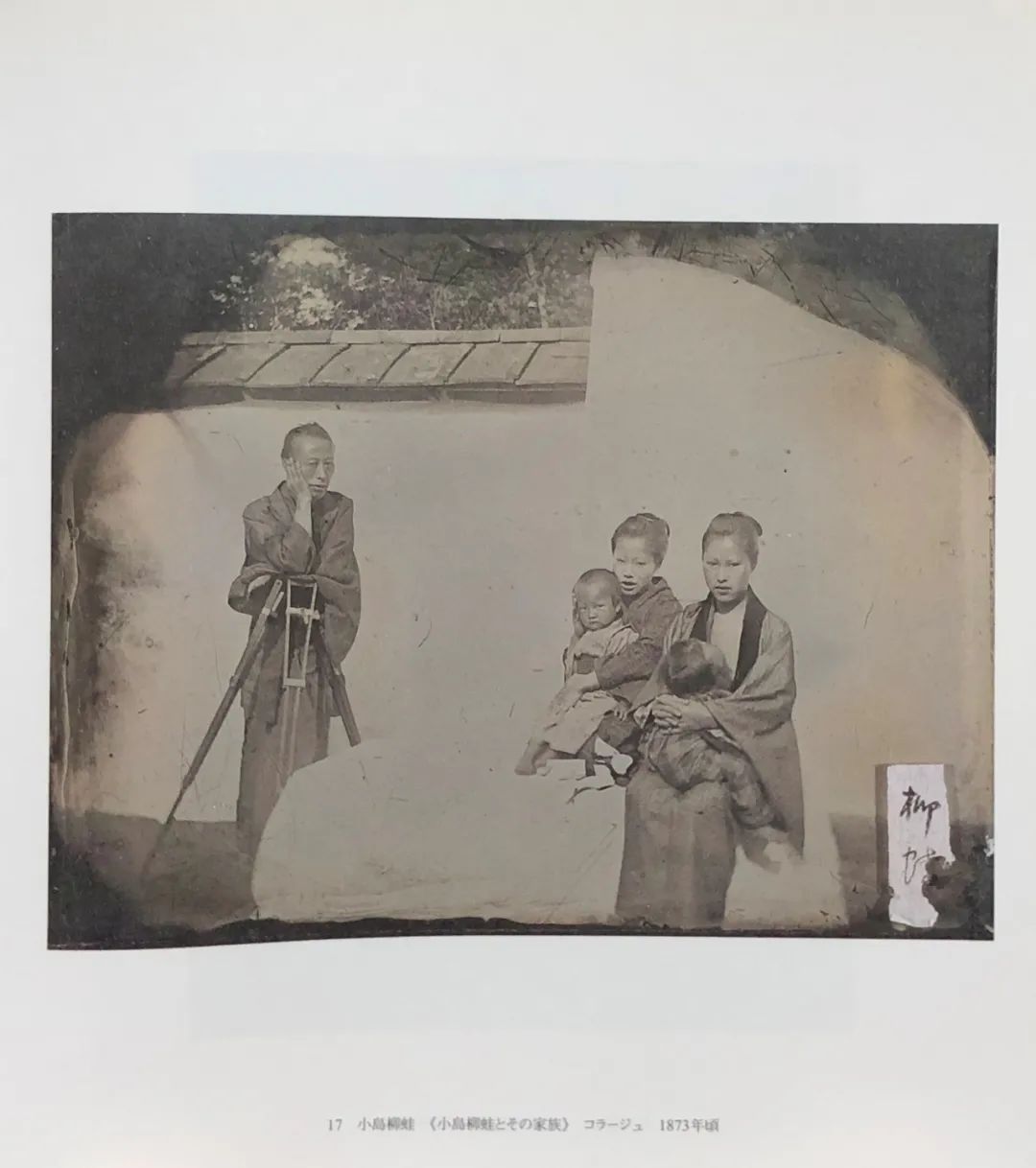

小岛柳蛙

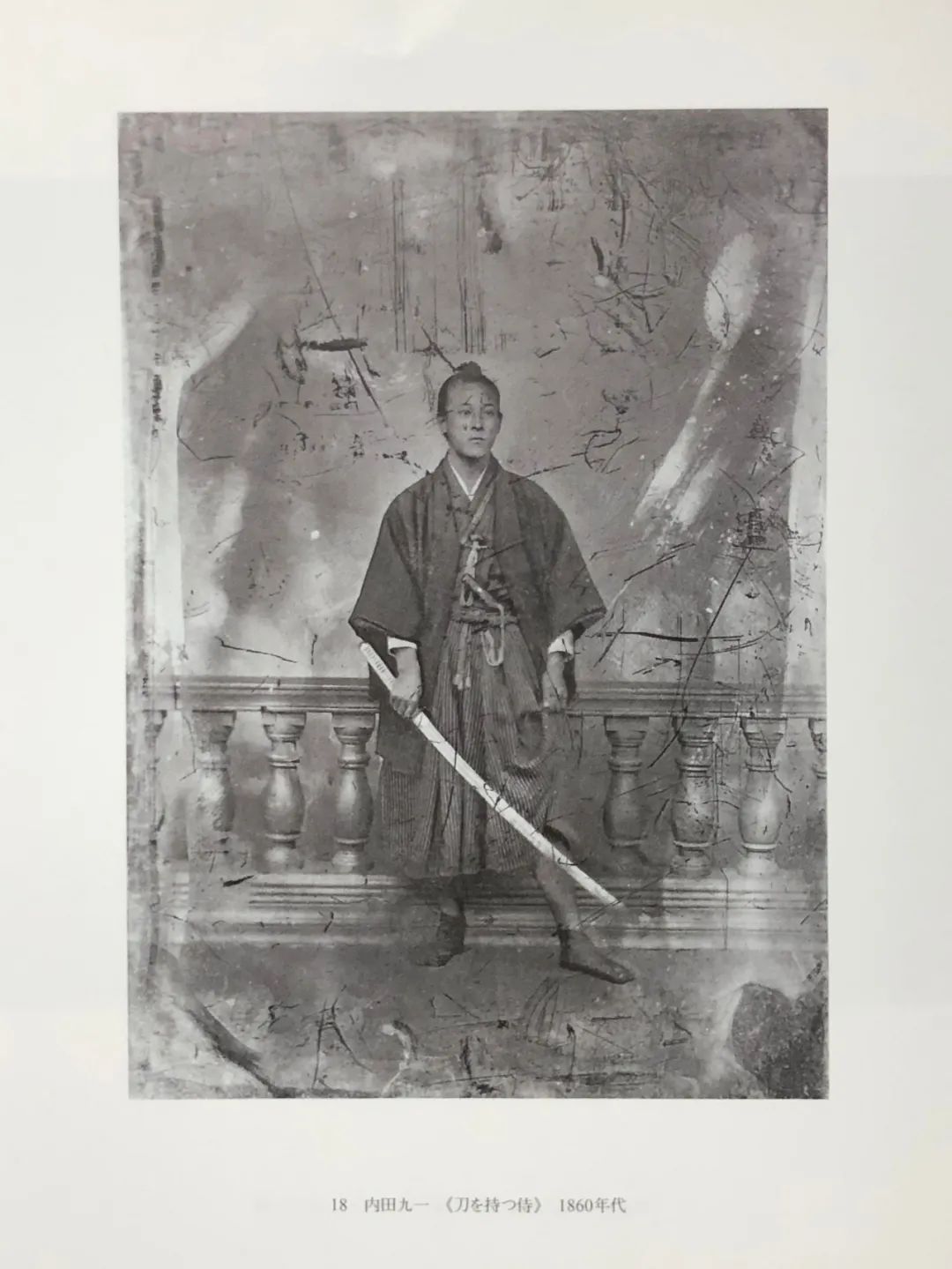

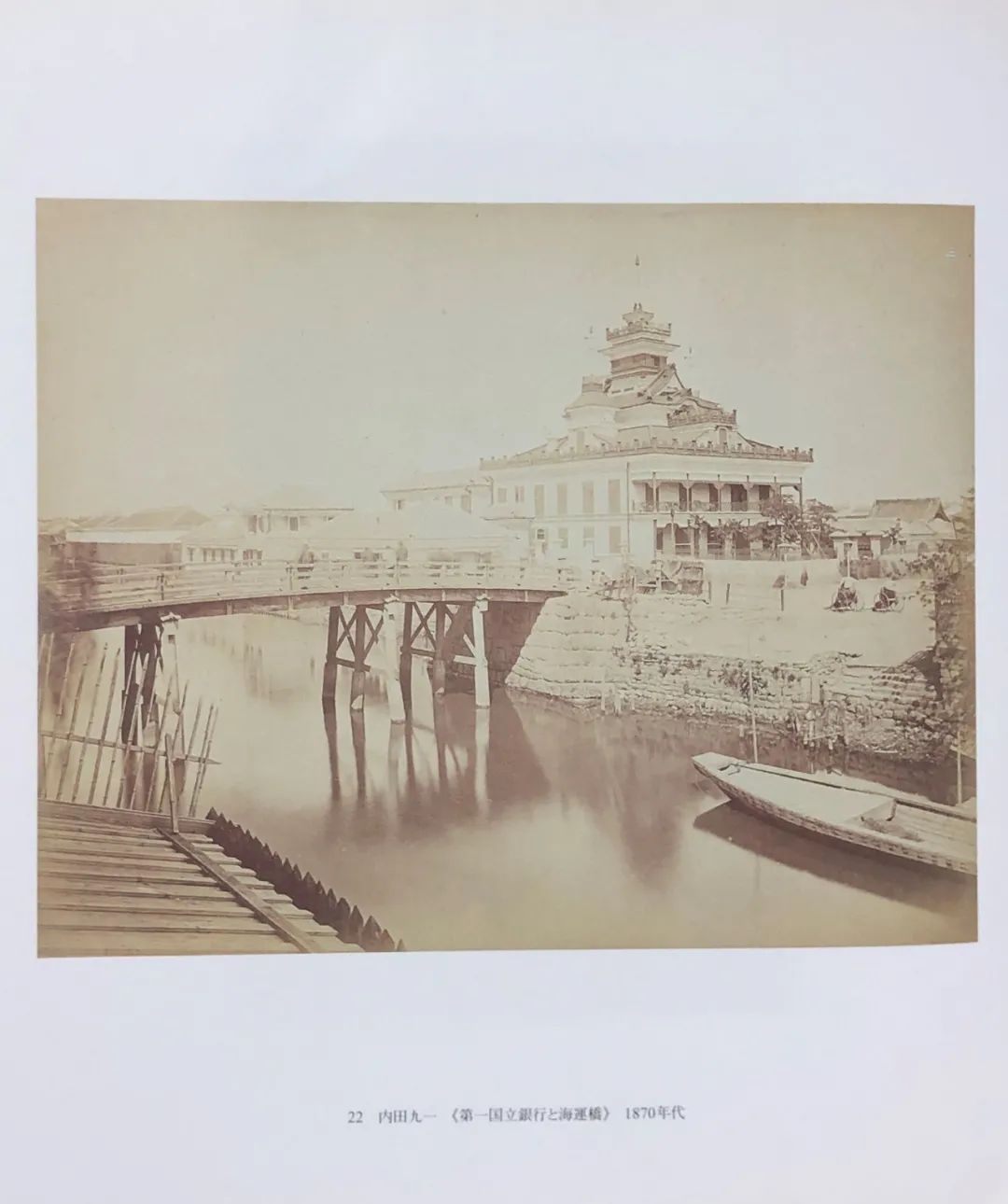

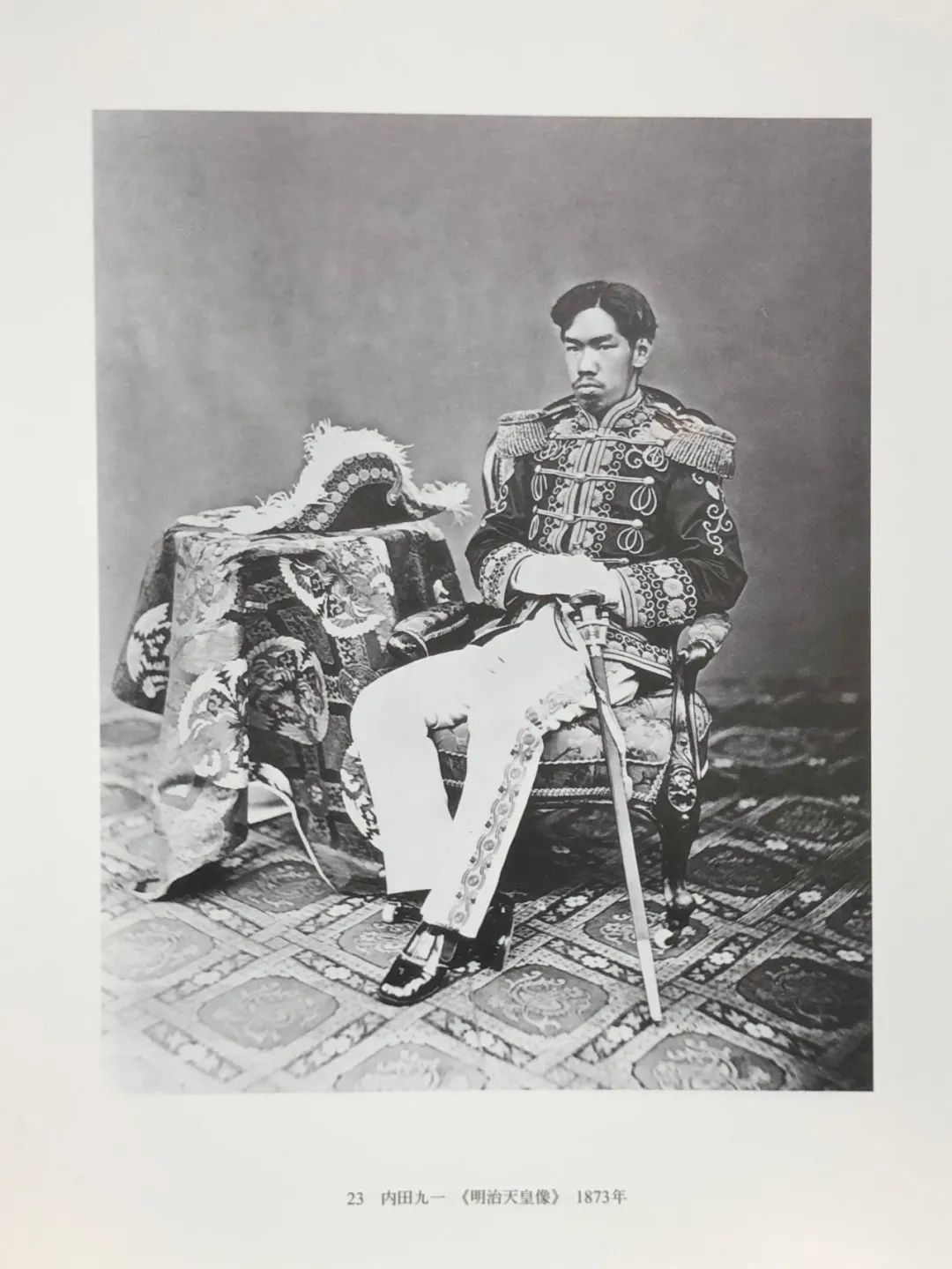

内田九一

岛霞谷

横山松三郎

END

原文作者:木下直之,出自《上野彦馬と幕末の写真家たち》岩波书店,1997

本文编译作者:纪雪晗(日本东京工艺大学 摄影专业硕士毕业 现东京艺术大学 先端艺术表现领域研究生在读)

原标题:《日本写真家系列(1)写真的开始-上野彦马以及幕末的写真家们》